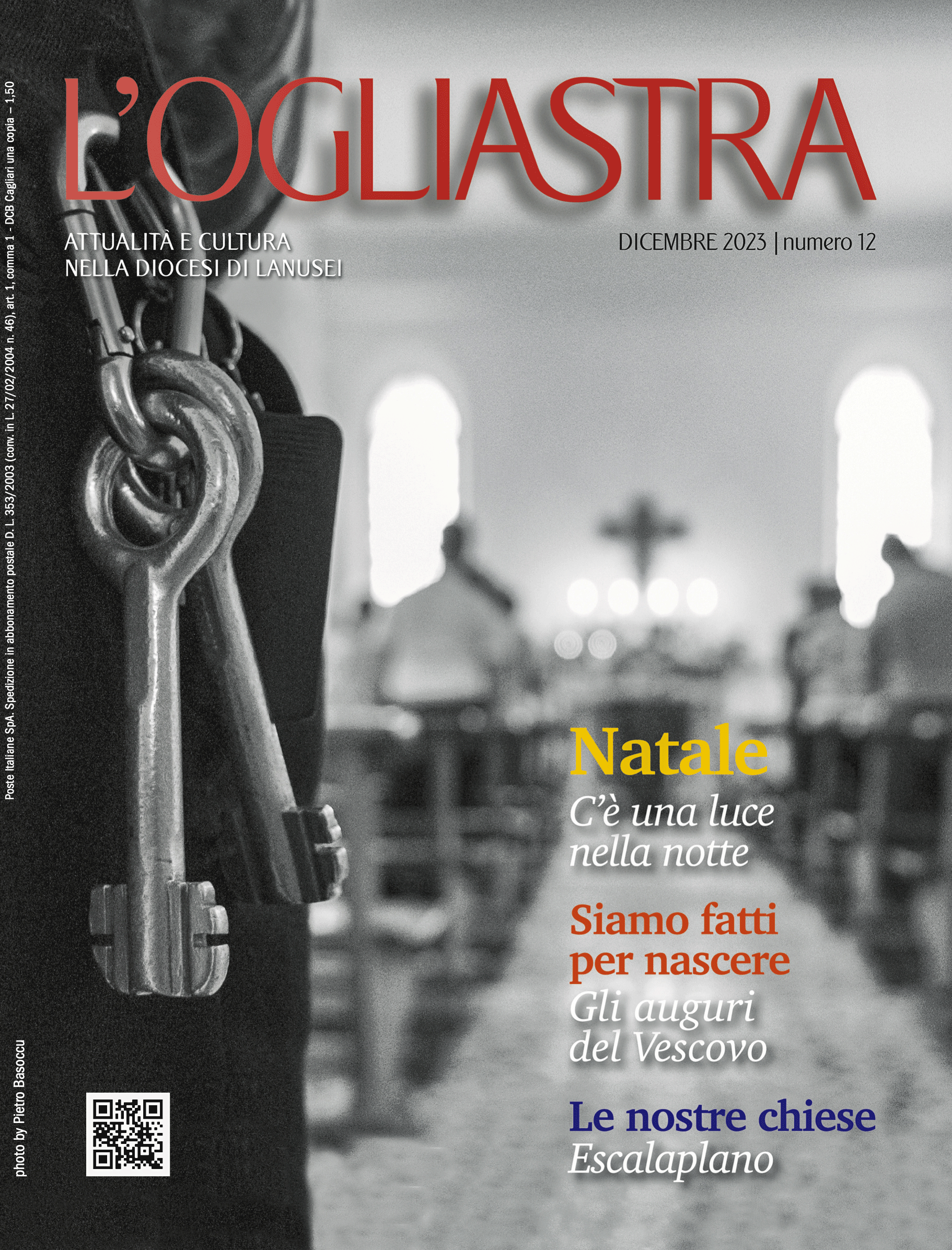

Volti e persone

L’arte, ovvero il meglio di tutto

di Valentina Pani.

«L’arte è complicata. È un momento. Riuscire a esprimere il proprio stato d’animo traducendolo in un segno, in gesto, riuscire a creare quello che immagini, trasmettere un messaggio. Con l’arte ognuno ha un proprio messaggio che il destinatario può leggere e percepire a modo suo».

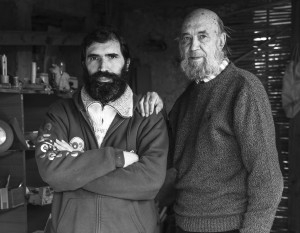

Giò ed Enrico Pisu, padre e figlio, rispettivamente 80 e 44 anni, Nelle loro vene scorre lo stesso sangue, la medesima passione. Entrando nel loro studio, sono i tanti colori che ondeggiano nelle loro tele ad attirare l’attenzione, a rispecchiare un’evoluzione di generazioni, un susseguirsi di momenti, di volti e persone. Lì, in quella scrivania, l’uno che cerca lo sguardo dell’altro, si raccontano, come fossero un’unica cosa: «Sicuramente abbiamo una matrice in comune, quella dei miei zii Albino ed Egidio Manca. È da lì che è nata la corrente in cui ci siamo infilati, prima io e poi Enrico – racconta Giò –. Ricordo ancora come fosse ieri: i miei zii lì che pitturavano, io un piccolo ragazzino ammaliato dalla loro bravura, li ammiravo, forse un po’ li invidiavo, perché nessuno di loro mi ha mai detto: “vieni e prova a vedere come si fa”. Avevo 21 anni quando decisi di inseguire il mio sogno. Presi le valigie e quel poco che avevo e partii per il Piemonte alla ricerca della mia strada».

Gli occhi si riempiono di lacrime, i ricordi si fanno sentire forti e l’emozione non tarda ad arrivare: «Era la pittura. Ero convinto che lei fosse capace di realizzare tutti i miei desideri. Però si sa, la vita non era affatto semplice sessant’anni fa: non avevo soldi, non avevo nulla e per poter pagare i miei studi fui costretto ad andare a lavorare. L’unico momento che mi restava per dedicarmi all’arte era qualche ora alla sera. Così mi iscrissi ad un corso serale di disegnatore tecnico. Ma… non era pittura, non era il mio sogno. Non mi arresi! Cercai dei pittori che insegnavano al Beato Angelico – prosegue Giò sul filo dei ricordi –, chiesi aiuto a loro e aprii il mio primo studio di pittura e scultura». E aggiunge: «Il mio interesse cresceva, ho toccato con le mie stesse mani cosa fosse l’arte! Lasciai il mio precedente lavoro e inseguii unicamente il mio sogno».

Il viso di Enrico si illumina. Un flashback interrompe l’armonia del racconto paterno: «Forse è proprio lì che mi sono appassionato a questo mondo: ero piccolo, andavo a passare il tempo con lui nel suo studio, respiravo arte, giocavo con l’argilla, gli rubavo il pastello e facevo i miei primi disegni, rendendomi conto sempre più che quella era la stessa strada che volevo percorrere».

Ma si sa, l’amore che il sardo nutre per la propria terra è qualcosa di viscerale. Vivere lontano da casa non è per tutti, soprattutto per chi nella propria terra ci crede e ci vuole scommettere. «La mia passione cresceva sempre di più – prosegue Gio Pisu – i miei lavori a olio, le mie prime sculture, tutto mi rendeva felice, ma sentivo che ancora mancava qualcosa, sentivo il bisogno di condividere con la mia terra la mia arte. Così sconvolsi nuovamente la mia vita, ripresi le mie valigie, ciò he avevo creato e la mia famiglia e tornai a Tertenia. Era ormai maturo il tempo di portare anche qui il mio stile. Ci credevo, proprio come la prima volta. Iniziai con qualche mostra. E sembrava che il paese rispondesse bene, che la gente apprezzasse, ma lentamente la frenesia del momento si spense e fui costretto a modificare ancora una volta il mio percorso e a dedicarmi al sociale».

Ma essere artisti è un modo di vivere, sia pure difficile, l’arte non si comanda, arde come un fuoco che brucia dentro, non si spegne e niente è capace di soffocarlo. «Diventai presidente della Pro loco – racconta l’energico ottantenne – ma dentro di me sentivo che avrei dovuto fare qualunque cose perché a Tertenia la vena culturale non si esaurisse, lo dovevo ai miei zii. Così, puntai l’attenzione su due cose che, più di qualunque altra, li rappresentavano: il museo e la biblioteca, deciso a ridare loro nuovo vigore e nuova linfa».

Correva l’anno 1996 quando Giò, con il sostegno dei figli, decise di far rinascere le due colonne portanti dell’arte terteniese: «Ancora oggi mi commuovo – ricorda –; lo so ho, fatto un’azione un po’ anomala, da artista, ma ne vado orgoglioso. Ti confido che pagammo i terteniesi affinché venissero in biblioteca a prendere un libro, 10 mila lire a chiunque lo avesse fatto!».

Fu un boom: le biblioteche di tutto il mondo prendevano contatti con Tertenia per lo scambio di libri, dal Canada all’Australia: «Non dimenticherò mai – sorride Giò – quando il corrispondente Rai a New York mi chiamò per sapere cosa stesse succedendo! Tutti parlavano di noi».

La biblioteca nacque nei locali soprastanti al museo: per potervi accedere occorreva passare tra le opere di Albino Manca: arte e lettura unite dalla passione di chi ci aveva creduto».

Un gruppo di giovani si prese carico di fare da guida tra queste impetuose opere, tra cui lo stesso Enrico: «In quegli anni avevo appena finito i miei studi presso il liceo artistico di Lanusei e mi accingevo a iscrivermi all’Accademia delle Belle Arti di Sassari: momenti indimenticabili per la mia carriera artistica, forse proprio quelli che mi hanno convinto a restare».

E infatti… 2003. Enrico Pisu inaugura il suo studio grafico a Tertenia. Ancora una volta la famiglia Pisu ci crede. Un artista. Un cambiamento generazionale. Dalla pittura fantasy, alla mitologia, sino all’oggettistica per bambini. Perché occorre «riuscire a vedere il meglio in tutto quello che si vive, vedere il meglio anche quando non c’è e cercare di raggiungerlo».

Questo è l’arte.

La riscoperta del Torrone d’Ogliastra di Triei

di Cinzia Moro.

Le tradizioni da sempre scandiscono il tempo delle nostre vite, tramandando di generazione in generazione conoscenze e valori di piccole e grandi comunità. Questa loro natura del trasmettere e del voler affidare, le consacra come potente strumento di coesione sociale e simbolo di identità, ma anche valido antidoto alle barriere divisorie della nostra epoca.

Così si fa strada, anche tra i più giovani, la voglia di riscoprire le ricchezze che ci sono appartenute e che per un lasso di tempo sono state in qualche modo allontanate dalla nostra realtà quotidiana, senza mai essere totalmente dimenticate.

Complici anche i grandi cambiamenti culturali, economici e sociali che inesorabilmente segnano il nostro tempo, si manifesta sempre più spesso il bisogno di riportare alla vita antiche arti e vecchi saperi; una vera e propria esigenza che porta con sé esperienze di rinascita sia individuali che collettive.

Su questi passi si muove il progetto “Torrone d’Ogliastra”, portato avanti da due giovani di Triei, Claudio Tangianu e la sua fidanzata, Francesca Moro. Questa piccola realtà imprenditoriale ha infatti radici solide che provengono, da una parte, dall’antica tradizione triesina che vuole il torrone come dolce immancabile dei matrimoni e delle grandi occasioni, e dall’altra, da una precedente attività portata avanti negli anni Ottanta e Novanta dal padre di Claudio, Antonio. Giunto all’età della pensione, cercò di convincere i figli a non condannare il suo laboratorio di torrone alla chiusura, ma all’epoca nessuno si dimostrò interessato a seguire le sue orme. Così l’attività si fermò. Era il 1998. Ma nel 2016, dopo una fase di sperimentazione nel corso delle manifestazioni Primavera in Ogliastra, il laboratorio riprende vita, con un nome pressoché identico a quello utilizzato qualche decennio fa da Antonio e soprattutto con lo stesso logo, scelto proprio per dare un senso di continuità rispetto alla precedente esperienza imprenditoriale della famiglia di Claudio.

Il laboratorio rinasce come torronificio ma, in una prima fase del progetto, aveva deciso di allargare la produzione con la realizzazione di dolci tipici, che vedeva coinvolta anche una delle sorelle di Claudio, Domitilla. Attualmente invece, l’obiettivo principale dei due giovani, si concentra sulla valorizzazione del torrone: «Stiamo cercando di collaborare anche con gli altri produttori locali, perché vogliamo realizzare un prodotto diverso da quelli già presenti sul mercato, utilizzando prodotti presenti qui in Ogliastra».

La mission del progetto “Torrone d’Ogliastra” infatti, si focalizza sulla valorizzazione dei prodotti del territorio, attraverso l’utilizzo di materie prime a km 0, favorendo così la circolarità del sistema produttivo locale. Gran parte della produzione è incentrata sul torrone tradizionale di Triei, fatto con albumi, mandorle e miele millefiori, senza aggiunta di aromi artificiali o derivati alimentari.

La scelta di utilizzare prodotti naturali nel corso di un processo produttivo si intreccia al rispetto per gli ecosistemi e così capita che, nei mesi invernali, si metta sul bancone un torrone fatto col miele di corbezzolo o di carrubo, dal sapore tipicamente amaro, oppure un torrone dolce, ma allo stesso tempo aromatico, al miele di castagno e timo.

Claudio e Francesca raccontano con soddisfazione le importanti collaborazioni avviate con altre piccole realtà imprenditoriali ogliastrine: «Collaboriamo, ad esempio, con i ragazzi dell’azienda agricola Terra e Abba di Girasole, che ci ha permesso di dare vita, qualche mese fa, dopo vari tentativi di sperimentazione, al torrone allo zafferano. In questo periodo invece stiamo lavorando per cercare di portare avanti un’altra collaborazione con i ragazzi della distilleria Spiritus Alter-Su Solianu di Loceri, e realizzare così il torrone alla grappa di Cannonau».

Il forte impegno portato avanti da questi due ragazzi nella valorizzazione dei prodotti tipici locali, ha permesso loro di inserirsi nella Condotta di Slow Food, associazione internazionale che raggruppa tanti piccoli imprenditori con l’obiettivo di promuovere il cibo di qualità, prodotto nel rispetto degli ecosistemi e della biodiversità, in pieno sostegno a un’agricoltura equa e sostenibile.

Così, lo scorso giugno, in occasione della manifestazione Giugno Slow promossa dal comune de La Maddalena, dall’Ente Parco Arcipelago di La Maddalena, dalle Condotte Slow Food della Sardegna e dall’associazione Garibaldi Agricoltore, “Torrone d’Ogliastra” ha avuto l’occasione di presentare i suoi prodotti a visitatori provenienti da ogni parte d’Italia.

Claudio e Francesca non si pongono limiti e pensano anche a promuovere il loro torrone al di fuori dei confini della nostra isola, attraverso brevi esperienze oltre mare che possano potenziare le possibilità di esportazione. Le idee e le novità che i due torronai di Triei portano avanti, dimostrano la voglia di continuare a far crescere ed evolvere questa piccola realtà, nata da una storia semplice, che ha ridato spazio alla produzione di un prodotto artigianale, negli stessi luoghi in cui Claudio, da bambino, imparava da suo padre quell’arte che, inconsapevolmente, avrebbe poi, con immenso orgoglio, fatto sua.

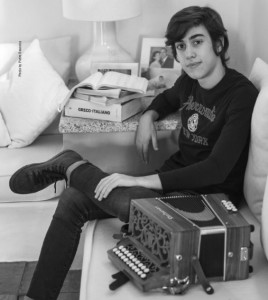

La musica ti parla

di Fabiana Carta.

Francesco Orrù frequenta il terzo anno del Liceo classico di Tortolì. Educato, maturo, profondo, è quello che si può definire un bravo ragazzo. A soli 16 anni è un mini polistrumentista, avendo studiato la teoria musicale, chitarra, pianoforte, organetto e alcune basi di percussioni come la batteria.

Riavvolgiamo la storia. Tutto parte quando aveva 4 anni, in un pomeriggio durante il quale è intento a giocare nella sua cameretta, interrotto da sua madre che gli fa la magica proposta: hai voglia di imparare a suonare l’organetto? «La mia risposta fu subito sì». Forse abbiamo corso troppo. Torniamo ancora più indietro, perché le passioni non nascono mai per caso. «In famiglia non abbiamo nessun musicista, ma da piccolo insieme ai miei genitori ascoltavamo molta musica: mio padre era super appassionato di musica disco degli anni ‘80/90 e di quella sarda. Io venivo cullato con questi dischi. Oltretutto mia madre faceva parte del gruppo folk di Triei, per questo era capitato spesso di assistere alle esibizioni del ragazzo che suonava l’organetto, ma a parte questo mi hanno sempre portato a manifestazioni e feste dove ho avuto occasione di vedere strumenti tradizionali». Così nel 2007, a soli 4 anni, viene iscritto al corso di organetto organizzato dalla Scuola Civica di Tortolì. La prima lezione di musica non si scorda mai: Francesco è l’unico bambino in mezzo a un gruppo di adulti: «Ricordo ancora lo sguardo stupito del mio maestro Giampaolo Piredda, quasi a voler dire: ma tu cosa ci fai qui? Mi diede in mano l’organetto. Era enorme, grande quasi quanto me!». Questo non bastò per perdersi d’animo. Acquistano per lui un organetto di dimensioni ridotte che gli ha permesso di imparare come gli altri durante l’anno di scuola.

L’organetto si impara a orecchio, mi spiega, non è usuale scrivere la musica, sia per tradizione sia perché è molto complicata da trasporre. La passione per la musica è così travolgente che durante l’anno comincia anche il corso di pianoforte e teoria musicale con la maestra Nicoletta Murgia. Sfortunatamente per tutti, la Scuola Civica, a causa di vari problemi, chiude. Passa più di un anno. Francesco sente ristagnare la sua passione, senza maestro e senza scuola, anche se continua a prendere lezioni di pianoforte e teoria dalla maestra Beatrice Ubaldi. «Ricordo che fui spronato a ripartire dal maestro di launeddas Gianfranco Meloni, che incontrai durante la processione di San Gemiliano in cui fui invitato a suonare us cocius. Infatti, proprio quell’anno, decisi di iscrivermi al corso di organetto organizzato a Villagrande, dal maestro di Teti, Giampaolo Melis». Proprio durante questo corso, passato poi nelle mani del maestro Peppino Bande, Francesco riesce a sviluppare bene la pratica dell’organetto e a imparare tutto il repertorio che oggi conosce, «probabilmente è stato il maestro che ha avuto più influenza su di me», mi confessa.

Dopo cinque anni di lezioni, Francesco è ormai pronto per proseguire da solo. «Avevo raggiunto un livello medio alto, ormai io e il maestro Bande passavamo le lezioni a suonare insieme. Un giorno mi disse che era arrivato il momento di dare uno stile personale alla mia musica. Dovevo diventare maestro di me stesso».

Comincia a farsi conoscere, con alcune partecipazioni a feste e collaborazioni, come quella con il gruppo folk Sant’Andrea di Tortolì, ma la voglia di imparare non si arresta mai. «Avevo conosciuto il maestro di musica generale, Andrea Nulchis, ero entrato in questa realtà fantastica che è la sua famiglia, tant’è che ancora oggi prendo lezioni di teoria e di pianoforte da lui». Chiedo come si conciliano le passioni con l’impegno scolastico. «Non è stato troppo difficile – mi dice- il segreto di tutto è organizzarsi. Alle scuole elementari e alle scuole medie non ho mai sentito il carico o la pressione, ascoltavo molto in classe ed ero molto interessato alle varie materie, a parte la matematica! Frequentavo le lezioni di organetto, di pianoforte e andavo agli allenamenti di pallavolo tranquillamente. Alle superiori è più complicato, ma penso che senza un hobby o una passione sia inutile dedicarsi esclusivamente allo studio, altrimenti la mente non regge».

Parlando di musica in generale, Francesco mi spiega la sua visione personale: «La musica nasce per essere condivisa, il musicista suona in parte per sé stesso, ma soprattutto per entrare in empatia con gli altri. Questo vale anche per la musica sarda, anche se può essere non capito, il suonatore parla con i ballerini. La cosa più bella per me è suonare con altri suonatori, insieme». Mi incuriosisce sapere cosa ne pensa del modo in cui si insegna la musica a scuola. Mi racconta che ha un buon ricordo dello studio metodico e preciso della sua professoressa delle scuole medie, «anche se alcuni non amavano proprio la sua classicità, io penso che nell’imparare serva un briciolo di costrizione e severità». Come strumento da suonare in classe avrebbe proposto la chitarra o il violino, perché no? E ci tiene a dire che sarebbe opportuno inserirla come materia anche alle scuole superiori. Guardando al futuro Francesco mi racconta che sta preparando, insieme al maestro Andrea Nulchis, un esame di teoria basilare per il Conservatorio, con il quale otterrebbe l’attestato di maestro e potrebbe insegnare musica ufficialmente.

Intanto il diploma di Liceo classico potrà aprirgli diverse porte, non sa ancora se sceglierà di proseguire gli studi all’università con una facoltà umanistica o se deciderà di entrare al Conservatorio, per dedicarsi a materie come Etnomusicologia. «Potrei anche decidere di dedicarmi allo studio di altri strumenti musicali: ho sempre avuto il sogno di imparare a suonare gli strumenti a fiato, come il sassofono. Vorrei certamente progredire anche con l’organetto, portandolo a diventare qualcosa di più, non soltanto uno strumento da festa paesana, seguendo i passi del mio maestro».

I desideri sono tanti e ancora un po’confusi, ma ricordiamoci che ha solo 16 anni e la voglia di imparare, la curiosità di esplorare, di non fermarsi mai, di certo non gli mancano. Bravo!

A tu per tu con Lina Wertmuller

Nel farle i complimenti per la sua bellissima e fruttuosa carriera, le voglio chiedere prima di tutto quali sono i valori che ha voluto trasmettere con i suoi film e le sue opere.

Se consideriamo alcuni film dove ho svolto il ruolo di regista o autrice, possiamo dire che nel film Basilischi – ambientato in un piccolo paese della Basilicata, dove uno degli attori era di origine sarda, Stefano Satta Flores – invito ogni giovane ad aprire gli orizzonti della propria vita, trasportando questa apertura nella propria terra di origine per non rischiare di cadere dentro una mentalità chiusa e provinciale; Fratello Sole e Sorella Luna, storia di San Francesco e Santa Chiara, vuole trasmettere invece il valore della semplicità rispetto all’opulenza della ricchezza, la condivisione nei confronti di chi ha poco. Ma soprattutto evidenzia la libertà di scelta, come fece Francesco il quale aveva, sì, tutto, ma non era il “suo tutto”: la sua ricchezza più elevata era nella lode al Signore e nell’aiuto all’altro. Io speriamo che me la cavo insegna il coraggio nonostante le difficoltà: ricordiamo un maestro (interpretato da Paolo Villaggio) che si trova nelle condizioni di insegnare in una scuola elementare con tanti problemi; e ricordiamo in particolare Raffaele, un ragazzino che segue la scia della camorra. Quest’ultimo sarà tra i primi a ringraziare il maestro, nel momento della sua partenza, per l’impegno, l’amore e la dedizione che ha messo nel suo lavoro.

Lei ha lavorato con numerosi attori, ha creato artisticamente Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, ha collaborato con Sophia Loren Veronica Pivetti, etc. Ma com’è lavorare con Federico Fellini?

Era un grande regista volitivo, intuitivo. In ogni sua opera poneva tutto se stesso e riusciva a essere un perfezionista dei dettagli, vedasi La Dolce Vita con la bellissima Anita Ekberg, film che al tempo suscitò polemiche, poi superate con determinazione e numerosi riconoscimenti.

In Tutto apposto e niente in ordine, il libro che descrive la sua vita privata e cinematografica, vi è un riferimento a Giovannino Guareschi: cosa le piace delle sue opere?

Guareschi ha descritto uno spaccato dell’Italia che non c’è. Credo che l’Italia attuale, in quanto a recupero dei valori umani, dovrebbe fare qualche passo indietro e riprendere qual senso di riscatto, solidarietà, spirito di cooperazione, fede semplice ma vera, confronto autentico e rispettoso anche fra pensieri diversi. In questo Don Camillo e Peppone sono indubbiamente rappresentativi.

E poi siamo stati Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di Agosto: un film girato interamente in Sardegna, esattamente a Cala Luna in Ogliastra, con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Ci racconta che rapporto ha con la Sardegna?

La Sardegna è tutta una bellissima scenografia, sia lungo le sue meravigliose che negli scorci dell’interno. Ho un legame splendido con questa terra, prova ne sono i luoghi che ho scelto per ambientare i miei film. Nella pellicola girata a Cala Luna con la Melato e Giannini, ho voluto evidenziare la crudele realtà delle differenze sociali acuite dalle idee politiche che svaniscono in un meraviglioso sogno. Al termine del sogno si ritorna alla triste realtà del presente.

Ha avuto numerose nomination all’Oscar. Cosa significa per lei un premio Oscar onorario alla carriera 2020?

È stata mia figlia Zulima a informarmi del conferimento del premio Oscar. È un segno del cambiamento nel mondo del cinema, come in altri ambiti della vita sociale, culturale politica ed economica, dove il ruolo delle donne e i loro sacrifici venogno riconosciuti e premiati. Ritengo, tuttavia, che non vi debba essere straordinarietà, in questo, quanto il progredire di una normalità e di un perfetto equilibrio nel ruolo fra uomo e donna.

È stata regista in Rai nel Giornalino di GianBurrasca. Che messaggio ha voluto dare attenendosi, pur con delle modifiche, al testo di Vamba?

La miniserie, seguita sia da ragazzi che da adulti, aveva una finalità educativa. Si interpretava spesso la vivacità come maleducazione e spesso la repressione della stessa in modo oppressivo non portava i frutti sperati. L’intento era quello di trasmettere, con ironia, valori che non hanno colore politico o connotazione sociale, ma solo un fine educativo per far crescere al meglio i ragazzi e responsabilizzare gli adulti.

Cosa augura ai giovani che vorrebbero intraprendere la carriera cinematografica?

Auguro loro di trovare la via giusta e di essere coraggiosi e fantasiosi. Ispiratevi ai grandi del cinema che hanno saputo trasmettere messaggi di un certo peso per la formazione delle coscienze. La strada sarà dura, ma nulla è facile: occorre impegno e sacrificio, nonché rinunzie.

“Lo sport mi ha salvato”

di Fabiana Carta.

Questa è una storia che parte in Cile e finisce in Sardegna. Una storia in cui l’amore vince sull’abbandono, la cura vince sul dolore, la tenacia e la determinazione annientano la paura.

«Nasco il 14 agosto 1973 a Osorno, un mesetto prima che in Cile scoppiasse il primo colpo di stato. Ho avuto la fortuna di salvarmi due volte, dalla dittatura che faceva fuori i bambini e le donne, e nel trovare delle persone che hanno voluto prendersi cura di me a pochi mesi dalla nascita».

Abel Geremias Fenude, ma basterebbe semplicemente Abel, è una forza della natura, un trascinatore, un portatore sano di energia. Viene messo al mondo da una giovanissima ragazza che non ha la possibilità di prendersi cura di lui e che decide di affidarlo a una famiglia della città. Trascorre i primi anni della sua infanzia con la nuova famiglia. Sfortunatamente perde entrambi i genitori adottivi a pochi anni di distanza fra loro: sua madre muore quando lui ha solo 5 anni e suo padre esattamente 3 anni dopo. Ma c’è una figura molto importante che brilla nei ricordi, una persona che è stata indispensabile sotto tutti i punti di vista, una vera guida. «In questo nucleo familiare che mi aveva adottato c’era anche un nonno, lo chiamavo così. Morti i miei genitori, lui si è preso cura di me fino a che non sono cresciuto. A quest’uomo io devo tanto tanto tanto».

Nel 1982 Abel inizia a frequentare un Centro diurno, dove viene seguito negli studi e dove inizia le sue prime esperienze sportive. «Già in questi anni lo sport comincia ad avere un’importanza fondamentale per la mia vita, mio nonno mi spronava sempre a migliorarmi». Mentre racconta questo pezzetto di vita la sua voce si spezza dall’emozione, erano anni difficili nei quali ci si aggrappava alla liberazione e soddisfazione di una vittoria sportiva. Ricordiamoci che dopo il colpo di stato del ’73, il generale Pinochet governò come dittatore fino al 1990 e la dittatura stessa si impegnava a esaltare lo sport, le varie discipline e la cura del corpo. Arriva il momento in cui Abel, adolescente, sceglie di non voler essere un peso o fonte di preoccupazione per suo nonno: «Gli proposi di portarmi in un grande orfanotrofio della città. Lui non si oppose, cercava sempre le soluzioni migliori per il mio accudimento, ma a una condizione: potermi venire a prendere ogni fine settimana, per passare ancora del tempo insieme. Cercava di risparmiare durante la settimana per organizzare delle feste al mio ritorno, invitando i nostri vicini di casa».

Così, dal 1985 al 1990 passa i suoi anni all’interno dell’orfanotrofio, spiccando per il buon comportamento e l’impegno nello sport per cui era sempre in prima linea. «Un giorno i dirigenti mi dissero: “Noi vogliamo darti la possibilità di andare a studiare fuori, non è per tutti, te lo meriti”. Mi sentivo onorato. Io non mi fermavo mai: la passione per la corsa mi portava a sfidare anche il vento e la pioggia, ero sempre presente agli allenamenti, cercavo di rendermi il più possibile protagonista. Non credo mai quando la gente mi dice che la mia è una dote. Se la dote non viene coltivata non si arriva a niente».

Abel, come per ogni decisione che riguardava la sua vita, si consulta con suo nonno, il quale saggiamente gli risponde: «Se è per il tuo meglio, accetta, anche se ci allontaneremo di quasi 400 km». È l’anno dei Mondiali, non può dimenticarlo, quando la sua vita subisce un’altra svolta. «Mi chiamano dall’orfanotrofio e mi chiedono di rientrare. Una coppia vorrebbe adottare un ragazzo con le tue caratteristiche – mi dicono – ma l’età massima che accettano è 16 anni. Io ero fuori di un anno, in realtà c’erano stati problemi burocratici, perché poi ho saputo che i miei nuovi genitori avevano iniziato le pratiche nel 1982. Hanno dovuto lottare tanto». Come può sentirsi un ragazzo, quasi maggiorenne, a dover cambiare nuovamente famiglia, oltretutto con un trasferimento dall’altra parte del mondo? Anche in questa situazione pesante dal punto di vista emotivo, il nonno resta la figura di riferimento, la guida spirituale a cui rivolgersi. «Lui era sempre ottimista. Mi disse che avrei avuto una vera famiglia, che avrei potuto raggiungere qualche risultato personale».

Nuovi genitori, per la terza volta, ma adesso è più complicato. L’incontro fra persone appartenenti a culture diverse, a contesti molto lontani tra loro, inserirsi all’interno di abitudini che non fanno parte della propria vita, passare da una grande città come Osorno a Baunei, e aggiungiamoci l’ostacolo della lingua e dell’età matura. «Avevo delle paure, che poi si sono rivelate fondate col tempo – confessa –. Eravamo due mondi diversi, tanto che nei primi anni ho avuto momenti di grande sconforto, in cui pensavo che questa adozione non sarebbe andata a buon fine. L’unica cosa che ha fatto da collante, che mi ha salvato, è stato di nuovo lo sport. Il mio impegno sportivo mi ha salvato dall’isolamento, dal mio carattere a tratti timido (anche se può sembrare l’esatto contrario), mi ha inserito nella comunità, mi ha fatto conoscere per quello che sono». Chiedo quanto tempo è passato perché riuscissero a sentirsi una famiglia, la risposta mi colpisce: «Abbiamo lottato dieci anni buoni».

Lo sport lo fa sentire dentro, ha avuto un effetto inclusivo. Non è il cileno di Baunei, è Abel. Possiamo dargli merito di aver fatto tante piccole grandi cose per il paese, come l’aver lottato per riportare in vita i Giochi della Gioventù da anni sospesi (facendo anche in modo che venisse costruita la pista attorno al campo sportivo) e l’aver organizzato da solo varie manifestazioni, gare di atletica che coinvolgevano la popolazione di tutto il circondario. Ha lasciato un’impronta, ne va molto fiero.

Ma c’era ancora un sogno chiamato diploma, rimasto in sospeso, che aspettava solo il momento giusto per essere ripreso in mano. Con la forza di volontà che lo contraddistingue si trasferisce a Cagliari, in cinque anni mette in tasca il diploma di perito in elettrotecnica, molte vittorie sportive, diventando anche il manutentore/custode di un impianto sportivo e gestore di un piccolo chiosco sempre adiacente al campo.

Di nuovo la tenacia e di nuovo lo sport, come filo-conduttori della sua vita. Un altro pezzo di sogno lo ha realizzato da poco, dedicando una parete della sua abitazione a un murales che rappresenta l’incontro fra Sardegna e Cile, dal titolo Nel mio paese nessuno è straniero, a firma dell’artista Mono Carrasco. Un’esplosione di gioia e colori, un’altra impronta che il nostro Abel ha voluto lasciare insieme all’Associazione chilenos de Sardigna, un inno al rapporto che si è creato con i baunesi, «un modo per restituire moralmente una parte di tutto il bene che mi hanno dato e per ringraziare dell’accoglienza».

L’attenzione al malato: una questione di civiltà

a cura di Filippo Corrias.

Eutanasia, suicidio assistito e libertà della persona. Nella complessità drammatica di simili temi, riscopriamo il punto centrale sul quale riflettere: l’attenzione al malato, alla sua sofferenza e alla sua dignità

Si sente parlare sempre più spesso di eutanasia e suicidio assistito. È come dire la stessa cosa? Cosa si intende con questi termini?

Benché entrambi i metodi siano finalizzati al raggiungimento dello stesso obiettivo, almeno nelle intenzioni dichiarate dai sostenitori, ossia quello della eliminazione della sofferenza dell’individuo malato, sono due realtà distinte.

L’eutanasia è un’azione o un’omissione, (compiuta ad esempio da un medico), che di natura sua e nelle intenzioni procura la morte a un paziente allo scopo di eliminare ogni dolore. La scelta dell’eutanasia diventa più grave quando si configura come un omicidio che gli altri praticano su una persona che non l’ha richiesta in nessun modo e che non ha mai dato a essa alcun consenso.

Nel caso del “suicidio medicalmente assistito”, invece, il soggetto non solo ha richiesto o ha acconsentito a tale pratica, ma collabora attivamente lui stesso a procurarsi la morte con l’assunzione del farmaco letale. In pochi minuti il paziente entra in coma profondo, il farmaco paralizza la respirazione e la morte sopraggiunge nel giro di mezz’ora.

La Corte Costituzionale ritiene non punibile “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Cosa cambia dopo questo pronunciamento?

È vero che la formula “non punibile” non significa riconoscere l’aiuto al suicidio come un diritto, ma di fatto lo si rende “lecito”, almeno nella opinione della gente. Sarebbe più corretto dire che con tale pronunciamento si rende “legale” l’aiuto al suicidio, seppure a determinate condizioni: ma non tutto ciò che è legale è perciò stesso anche moralmente lecito.

Benché sia stato detto che tale decisione aveva lo scopo di stimolare il dibattito politico in Parlamento per giungere a legiferare in materia, di fatto proprio tale pronunciamento non potrà che condizionare in una direzione ben definita sia l’operato dei giudici, sia quello del Parlamento stesso. Di fatto siamo davanti a una depenalizzazione del reato di induzione o di aiuto al suicidio, secondo quanto previsto dall’art. 580 del Codice Penale, e per il quale è prevista la reclusione.

Quali sarebbero gli effetti sociali qualora nell’ordinamento italiano venisse affermata la liceità del suicidio assistito e dell’eutanasia?

Affermare che un comportamento sia “legale” è cosa diversa dal poterlo definire “lecito”. Basterebbe ricordare, in proposito, quanto profeticamente ha scritto San Giovanni Paolo II nell’enciclica “Evangelium vitae”: «uno Stato che legittimasse tale richiesta e ne autorizzasse la realizzazione, si troverebbe a legalizzare un caso di suicidio-omicidio… e tali legalizzazioni sono del tutto prive di autentica validità giuridica (cfr. E.V. 72). Simili legalizzazioni cessano di essere una vera legge civile, moralmente obbligante per la coscienza, sollevando piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi a esse mediante l’obiezione di coscienza» (cfr. E.V. 73).

Qualora il Parlamento dovesse seguire questa linea di pensiero (come lasciano intendere alcuni disegni di legge già depositati), l’Italia non tarderebbe a divenire come quei Paesi che hanno legalizzato da anni il suicidio assistito o l’eutanasia, nei quali – come nei Paesi Bassi – si sopprimono anche i bambini con patologie gravi e non, le persone affette da demenza o da altre patologie psichiatriche e dove le richieste di eutanasia aumentano in modo esponenziale. Chi potrà arginare una deriva intellettuale che un domani potrebbe lasciar passare l’idea che persino una grave frustrazione o delusione nel lavoro o in ambito sentimentale possano essere un valido, giustificato, e persino etico motivo per “procurarsi la morte”?

Il Papa recentemente, parlando a un gruppo di medici, ha affermato: «Si può e si deve respingere la tentazione – indotta anche da mutamenti legislativi – di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l’eutanasia». Viene a mancare la libertà della persona umana?

Mi pare che oggi si ceda con maggiore frequenza al rischio di estremizzare il “principio di autonomia” o di rispetto della persona, che pure è un’importante conquista nel settore della assistenza medica. Ma non può essere ridotto a una acritica accettazione da parte del medico delle scelte del paziente, qualunque esse siano. La decisione del paziente può essere accolta se accompagnata da alcune condizioni: che sia libera; informata; presa con capacità di intenderla e volerla; non lesiva dell’interesse di terzi; rispettosa della dignità professionale e morale del medico; non autolesiva.

Il card. Bassetti ha ricordato che la libertà non è un contenitore da riempire e assecondare con qualsiasi contenuto, quasi che la determinazione a vivere o a morire avessero il medesimo valore. Ma come si potrà valutare il grado di libertà di un paziente in condizione di abbandono terapeutico? Se domina la “cultura dello scarto” e se la società diventa sempre più una casa abitabile solo da “forti”, da “efficienti”? Si preferisce percorrere la strada più sbrigativa di fronte a scelte che non sono espressione di libertà della persona, quando includono lo scarto del malato, o falsa compassione di fronte alla richiesta di essere aiutati a morire, quando ci si sente soli e in preda all’angoscia e alla sofferenza.

In realtà sarebbe da potenziare tutto il campo che riguarda le cure palliative, che a distanza di quasi 10 anni sono ancora poco conosciute dalla popolazione e non adeguatamente assicurate dal Servizio sanitario, come previsto dalla Legge 38.

La verità è che curare costa… e non solo economicamente! Ma per non rischiare di partecipare al tragico gioco del “chi vogliamo eliminare per primo”, è questa la cura che bisogna promuovere e garantire. Una cura farmacologica, psicologica, affettiva, spirituale, perché fondata sul vero diritto a non soffrire e a essere accompagnati con dignità nell’ultimo tratto della vita. Non è solo una questione “religiosa”. È anche una questione di civiltà. Perché il grado di civiltà di un Paese si misura da come si rapporta allo stadio della fragilità umana, soprattutto nel momento dell’inizio e in quello che volge verso la fine dell’esistenza, quando appunto la fragilità si fa più evidente.

Scheda biografica

Don Paolo Sanna, sacerdote del clero dell’arcidiocesi di Cagliari, docente di Bioetica presso la Facoltà Teologica della Sardegna di Cagliari

.png)