Volti e persone

“Io non ho paura”

di Claudia Carta.

Morire e rinascere. Lo si può fare in tanti modi. A volte è sufficiente avere un cuore che fa le bizze. Oppure si può semplicemente raccontare “quella volta che ho rischiato di morire”. Capita a tanti. La differenza? La differenza la fa sempre il pensiero, dove pensiero significa riflessione, meditazione, capacità di guardare tutto ciò che accade con gli occhi non del fatalista, ma di chi vede tutto, e tutto accetta, con fede.

Basilio Asoni. Prima delle parole, arriva il suo sorriso. E quella ferma, incrollabile serenità. In una mano il “telecomando” del suo cuore “capriccioso” che spesso e volentieri si fa sentire. Nell’altra, la corona del Rosario. È nato nella sua casa di Loceri un venerdì santo di sessant’anni fa: «Non sarei nemmeno dovuto nascere – racconta con ironia – o sarei dovuto morire dopo qualche giorno, dato che mia madre ha visto morire tutti i figli maschi al momento del parto. I nove mesi di gestazione si erano già conclusi, ma di nascere, evidentemente, non ne avevo proprio idea! La sera, come da tradizione, tutti i miei familiari si recarono alla Via Crucis. Mia madre rimase tranquilla a casa. Al loro rientro, accanto a mia madre, trovarono anche me. Fu festa grande: un figlio maschio nato vivo! Era abitudine che la casa venisse scaldata accendendo un gran fuoco e preparando dei bracieri per mantenere costante il calore. Così fece mia zia Maria. Tutta la notte. La mattina, al suono dell’Ave Maria, i vicini di casa si preoccuparono non vedendo ancora le imposte aperte e il fumo venir fuori dal camino. Data la stranezza della situazione, si precipitarono in casa. Ci trovarono tutti addormentati, storditi dalle esalazioni. Ero attaccato al seno di mia madre. Mi portarono subito fuori, all’aria aperta. Con me, si salvarono anche gli altri».

Di disavventure come queste, Basilio ne ha vissute tante. E le racconta con il piglio di chi, grazie a Dio, le può riportare sorridendo. Come quella volta che, a cinque anni, durante la festa di Sant’Isidoro, is bois mudaus, passavano per le strade del paese tra fiumi di gente a festeggiare il raccolto: «Con la curiosità che hanno tutti i bambini, mi avvicinai verso uno dei buoi che, per tutta risposta, mi raccolse a cornate. Ricordo che mi aggrappai forte alle sue corna, mentre andavo su e giù in un’altalena continua. La folla atterrita. Io con un bel taglio sulla testa. E finalmente un uomo che, alle mi spalle, mi afferrò sollevandomi in alto, strappandomi dalla presa dell’animale. In quegli stessi giorni, a Tertenia, un bambino era morto nello stesso identico modo».

Oggi Basilio ha tre belle figlie: Francesca, Federica e Fabiana. Anche lui con la sua sposa, Romana Ligas, ha vissuto la sofferenza di quattro parti andati male. Ma se la volontà altrui era questa, null’altro si poteva fare se non accettarla. Amante delle ricerche d’archivio, delle tradizioni legate al suo paese, di storie, voci e volti di Loceri, l’impiegato comunale tutto scrive, annota e registra con passione, intervistando gli anziani e facendo tesoro «della loro scienza». Fra le tante storie, una gli è particolarmente cara: quella legata alla realizzazione della chiesa dedicata alla Madonna di Bonaria, a Monte Cuccu, e a un sogno che, fatto centocinquant’anni fa, nel 1863, da una donna definita impropriamente “sa serbidora”, ha visto la sua realizzazione il 2 agosto 2013, quando la chiesetta è stata inaugurata e benedetta da don Elio Mameli, proprio là, sull’altura che si affaccia sull’incantevole lido di Cea: «A questa giovane donna – spiega – apparve in sogno la Madonna di Bonaria chiedendo che nel punto da lei indicato, Monte Cuccu, venisse costruita una cappella in suo onore. Le ossa della donna furono conservate nel vecchio cimitero di San Pietro apostolo, dietro l’altare maggiore. Da qui vennero spostate alle tre del pomeriggio del 4 marzo 2008, per la costruzione del nuovo oratorio parrocchiale».

Una data che Basilio ricorda perfettamente. I lavori per il nuovo oratorio procedono spediti: le ruspe lavorano incessantemente per buttare via il vecchio e preparare gli spazi alla nuova costruzione. L’impiegato comunale si trova spesso a fare sopralluoghi nel cantiere: «Ricordo che attaccato alla parete c’era ancora una grande crocifisso a cui, però, mancava un braccio, sicuramente staccatosi durante i lavori di demolizione. Mi riproponevo, ogni volta, di passare per cercare di trovare là vicino il pezzo mancante, così da poterlo sistemare e riutilizzare ma, per un motivo o per l’altro, rimandavo. Un pomeriggio, prima di rientrare in servizio alle tre, decisi di andare a fare la mia ricerca. Entrai in quello che restava della palazzina diroccata. Feci la prima rampa di scala quando il campanile batté le tre. “È già tardi, pensai, non faccio in tempo, devo arrivare in comune”. Tornai sui miei passi. Nemmeno il tempo di mettere il naso fuori dalla vecchia porta che l’intero solaio crollò, diventando un pavimento. Una nuvola di fumo immensa mi avvolse. Ma ero vivo. In piedi. Lo spazio di un respiro».

E poi c’è il cuore. Che rallenta fino quasi a fermarsi. Un dolore intenso e questo senso di stordimento: «Quando succede, prendo subito in mano il Rosario e prego – commenta mostrando la corona che porta con sé –. Faccio lavorare il cervello e cerco di stare sereno. Mia madre mi ripeteva sempre: “Non devi avere paura della morte, ma dell’ora, di quel momento”. E quando prego, so di non essere solo». E aggiunge: «Nel gennaio del 2015 mia moglie si sente male. L’accompagno al pronto soccorso. In realtà, mi accorgevo che anche io stavo poco bene. Il solito dolore acuto, la stanchezza, la sonnolenza. Mi sdraio su tre sedie, nell’andito del reparto di chirurgia. Una luce fortissima e io che corro all’indietro, sempre più veloce. Poi una forza immensa che mi trascina. Non so quanto sia durato tutto questo. Ma quando sono tornato, ho visto tutti i medici attorno a me: “È andato, non c’è più nulla da fare”. Lì con loro anche mia figlia. Ma io c’ero. Ancora una volta».

La morte fa capolino. Basilio lo sa. È pronto: «Io non ho paura. Quando succederà, avrò il Rosario con me e la certezza che Dio c’è. Niente, nella vita, è più naturale della morte». Sorride. Sempre.

Sport, un progetto di vita

di Bruno Mulas.

Valle del Pardu, un microcosmo incastonato nei Tacchi. Bello nascere e vivere in questi luoghi, ti senti parte di qualcosa di bello. Ma, ahimè, c’è il rovescio della medaglia. Il lavoro. Il lavoro che nobilita e affranca dal bisogno, che restituisce dignità. Il lavoro che manca, soprattutto per i giovani. Lo spettro dell’emigrazione, quasi dimenticato, è lì, dietro l’angolo, a strizzarti l’occhio, a incitarti a scappare. Che tu abbia ingrossato le fila dell’abbandono scolastico precoce, che abbia raggiunto titoli accademici o che sia un emigrato di ritorno, la disoccupazione miete, quasi indistintamente, le sue vittime. Che fare? Dubbio amletico che ha messo a dura prova le teorie di grandi uomini.

Eppure nella fitta nebbia dell’incertezza e dello scoramento, qualche luce tenta di squarciare l’ombra nefasta del fatalismo che governa questi tempi. Caparbiamente ha completato il suo ciclo di studi che, in teoria, dovrebbe aprire tante porte. Altrettanto caparbiamente decide che è qui che deve mettere a frutto gli anni dedicati allo studio.

Nicola Pilia, 24 anni, padre ulassese e madre jerzese, laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive, e solo perché per la specialistica bisogna emigrare in continente, sportivo a tutto tondo – calcio, milita per la A.S.D. Ulassai 2° categoria, atletica – ha deciso di mettersi in gioco.

Ma che ti è saltato in mente? Una palestra nel cuore dei Tacchi, magro bacino d’utenza. Come mai?

Mi guarda dritto negli occhi, sorride: «Sono ottimista. Durante il corso di studi universitari ho sempre pensato di impegnarmi in qualcosa del genere. Al conseguimento della laurea non ho voluto star fermo ad aspettare che il lavoro venisse a me e ho tentato di costruirmelo da solo, dando sfogo a quelle che sono le mie aspirazioni. Poi nella Valle del Pardu c’è tanto da lavorare nel settore. Bisogna costruire una mentalità attenta a quelle che sono le tematiche della forma e della salute fisica; la cultura del salutismo e della cura personale attraverso l’attività fisica mirata è ancora agli albori. Ho voluto e voglio impegnarmi in qualcosa che mi piace, che mi appassiona, che dia un senso compiuto al mio curriculum scolastico».

Nicola è un fiume di parole difficile da arginare, lui stesso mi chiede aiuto per metterne in ordine il flusso: «Brù, fammi delle domande precise!». Obbedisco.

Questa è la tua prima esperienza lavorativa?

«No. Nel corso degli studi, nelle pause estive, ho sempre lavorato. In costa, salvamento a mare: bagnino. L’anno scorso ho seguito una ludoteca estiva per il comune di Ulassai. Attualmente sto dando attuazione a un progetto di psicomotricità che ho presentato alle scuole della prima infanzia. Prodotto tipico del mio titolo professionale. Sono state belle esperienze che mi hanno permesso di approfondire e toccare con mano problematiche fino ad allora relegate alla teoria dei testi scolastici. Ecco, questo mi piace. Impegnarmi con le persone, seguirle nei percorsi di educazione fisica e di recupero dei deficit congeniti o indotti».

Idee chiare, tese a realizzare un progetto di lavoro che non si ferma a quello dipendente, magari a tempo indeterminato, ma spazia nelle possibilità che offre l’acquisita formazione universitaria. Mettere in pratica i progetti pensati e studiati, rischiando in prima persona.

Cosa chiedi al progetto di lavoro che hai intrapreso, qual è il sogno che intendi realizzare?

Nicola cerca le parole, rallenta il ritmo, vuol far capire esattamente cosa intende fare.

«Mettere su una palestra tutta mia, che sia un centro fitness professionale, ma non solo. Collaborare con altre figure professionali specializzate in singoli settori per offrire servizi diversificati e altamente professionali. Recupero fisico dei post traumatizzati, assistenza con personal trainer per differenti fasce d’età recanti diverse problematiche. Collaborazione con strutture sportive impegnate in varie discipline. Offerta di servizi mirati per le scuole. Insomma, valorizzare appieno la mia figura professionale che ancora non trova giusto riconoscimento».

Un bel progetto, ambizioso, che rende giustizia alle aspirazioni di giovani che si vogliono misurare nel difficile ambito dell’imprenditoria, in un territorio che ancora sconta il mancato sviluppo industriale iniziato negli anni sessanta e oggi in agonia.

Occorre coraggio, preparazione, impegno, entusiasmo e passione.

Nicola ne ha da vendere.

L’arte? Eterno dialogo con il mondo

di Claudia Carta.

«L’arte è linguaggio, la massima esaltazione del pensiero umano, capace di trasmettere emozioni e messaggi. È immaginazione, fantasia, creatività. Un contenitore di forme d’espressione. Alla base delle sue esigenze e caratteristiche, l’uomo cerca al suo interno la risposta o forse se ne pone delle altre, indagando sul perché. L’arte è dialogo con il mondo. Il mondo esiste, ma l’artista lo ricrea continuamente dandogli nuovo significato».

Luca Rossi. È il nome che dà voce a parole vissute, prima ancora che scritte. La terra del vento: Ulassai. La sua casa. Classe 1981. Parola d’ordine: creare. «L’atto creativo è un istante, un attimo. I sentimenti li provi prima dell’istante, dopo subentra la razionalità della tua formazione».

Ecco, la formazione. Istituto d’Arte di Lanusei, sezione legno. Arriva da lì «l’imprinting con la materia». A seguire, Accademia di Belle Arti di Sassari e biennio specialistico nella scuola di Scultura. Stregato dalla materia: «Le caratteristiche del materiale – spiega il giovane artista ulassese – la sua essenzialità, la sua natura, la sua storia ed evoluzione diventavano parte dell’opera stessa, come se io e il legno o la pietra lavorassimo insieme per creare qualcosa. In un secondo momento la pietra è diventata la protagonista assoluta dei miei lavori, forse per il suo carattere più astioso, come un’amante che chiede maggiori attenzioni. O magari perché ha un rapporto con il tempo molto più sedimentato. La pietra ci precede e ci sopravvive, e questo rapporto con il tempo mi affascina molto di più».

La bellezza. Mani che toccano la terra, plasmano, danno vita. Le radici? Ai piedi del Tisiddu: «Una parte fondamentale, seppure ingenua, l’ha avuta il lavoro di mio padre, muratore. Questo mi ha permesso di avere un rapporto con il materiale molto disinvolto, come se la figura paterna si fondesse con la manipolazione, con il gioco delle mani e del materiale. Una sorta di benedizione. E poi c’è il rito della panificazione che sconfina nella scultura, tipica della mia zona e che mia madre padroneggia sapientemente».

Mani. Tacchi. Appartenenza: «Essere diviso tra Sassari e Ulassai. Il bisogno di sentirmi radicato a qualcosa, di ritrovare appartenenza ha fatto comparire nelle mie sculture nodi di varia forma e grandezza: corda grezza che facevo oscillare, come pendoli che lasciavano traccia sulla terra, prova del mio passaggio, e poi nodi di ferro che intrappolavano pietre, come se ingaggiassi una battaglia – persa in partenza – con tempo e spazio. Da qui ho iniziato a lavorare sull’oscillazione con la serie “Perdas Lebias”. La pietra non era più scolpita ma lasciata pura, sostenuta solo da un nodo scorsoio in ferro che la eleva verso il cielo. Un lavoro nato pensando ai Tacchi che caratterizzano il nostro territorio».

La materia diventa infinita e racconta gli anni belli, dice di felicità e giochi, di piazze, di sogni ed emozioni. Di Laura: «Il ferro è il materiale che preferisco in questo periodo e che ho impiegato anche per l’installazione realizzata per la Piazza Barigau a Ulassai. Ho voluto omaggiare l’infanzia con nove sagome di bambini che giocano a pallone, eternizzando il momento più magico della nostra vita, consapevole del fatto che di lì a poco sarei diventato padre. Tanto devo a Laura, mia moglie».

Arrivano le esposizioni. Momenti fondamentali per Luca «perché – fa notare – la ricerca artistica non è e non può essere solo un fatto solitario. Necessita di dialogo». Momenti chiave: «La prima volta che sono stato invitato a esporre in una casa cantoniera a Villanova Monteleone o la partecipazione a una manifestazione dedicata agli studenti di belle arti a Bilbao. Momenti di crescita in cui semplicemente mi sono domandato il senso del mio cammino».

Il Nord. Il Sud. L’Est. L’Ovest. Federico Soro, guida nella sua specializzazione; Sisinnio Usai, docente di anatomia artistica; Salvatore Ligios, docente di fotografia; Sonia Borsato che insegna Fenomenologia e oggi cura le personali di Rossi. «Ogni docente che ho frequentato, a suo modo mi ha caratterizzato. Quattro figure, quattro realtà che considero i punti cardinali della mia formazione artistica».

Ogliastra, fucina di artisti? «Si, sono d’accordissimo visto alcuni risultati. Penso che in Ogliastra ci sia un ambiente favorevole per la formazione di individualità culturalmente e artisticamente rilevanti. Stazione dell’Arte, Museo civico Albino Manca, “Su Logu e s’Iscultura”, l’Istituto d’Arte di Lanusei, sono luoghi delegati all’apprendimento di un percorso che mi piace identificare come “cura dell’anima”.

Nascere due volte

di Fabiana Carta.

Ci tiene a dirlo: la Sardegna, statisticamente una delle regioni con il reddito più basso, è quella che adotta il maggior numero di nuclei di bambini, ovvero gruppetti di fratelli. Perciò saremo anche poveri in termini di soldi, ma in termini umani e di solidarietà sociale possiamo dare l’esempio. Lei è Carla, tortoliese da generazioni, una donna appassionata che mi racconta, con grande intensità di sentimenti, l’esperienza travolgente dell’adozione. È un incontro di vite, è un percorso interiore da entrambe le parti, che porta a scavare nell’animo, ad andare oltre, a prendere consapevolezza del fatto che tutto questo comporterà un costo emotivo enorme.

Carla Sardano e suo marito Livio Angoletta vivono da circa due anni e mezzo con quattro bambini colombiani: Nick (15 anni), Esteban (13), Jesus (11) e Mara (9), li vedo sorridenti nelle numerose foto esposte in casa. Umilmente mi dice subito che l’adozione di un nucleo così grande non deve essere motivo di elogio, perché esistono anche famiglie che decidono di prendere con sé bambini con handicap o patologie gravi. «Spesso mi sento dire: sei coraggiosa. Ma nella vita bisogna lottare, rischiare. Se una coppia desidera dei figli e non riesce ad averli, questo non deve considerarsi un limite. Adottare significa aprire la mente a 360 gradi, accettare che non lo hai partorito tu. Ma il fatto che non l’hai partorito non significa che tu non possa sentirlo tuo, che tu non lo possa amare nello stesso identico modo».

È una scelta che parte da sé stessi, consapevole e responsabile, ponderata, che ti coinvolgerà per tutta la vita, come dice Carla «bisogna uscire dalla nostra zona di confort, non dobbiamo subire la vita, ma dobbiamo esserne attori, con tutti i rischi a cui si va incontro. Ma oggi posso dire che questa scelta ha dato qualcosa a tutti in termine di ricerca e arricchimento personale». È un dare e un ricevere continuo. Proviamo a tornare indietro nel tempo, al momento della scelta dei bambini e al primo incontro con loro, per capire cosa ha significato e come lo hanno vissuto.

Lo sguardo di Carla si fa serio e commosso. Ricorda quando ormai, dopo tutto l’iter, erano pronti a fare una scelta e l’ente a cui si erano rivolti (l’Ai.Bi.) aveva fatto loro la proposta dei 4 bambini, che osservarono in un video: «Di fronte a quelle immagini non potevi non farti coinvolgere, siamo rimasti folgorati. Mio marito appena li ha visti ha detto: “Dove devo firmare?”». La loro idea iniziale era quella di adottare un nucleo abbastanza numeroso, come tre fratelli, ma quattro proprio non se li aspettavano.

È stato amore a prima vista. L’incontro faccia a faccia, sguardi su sguardi, è avvenuto a Bogotà, la capitale della Colombia, nell’orfanotrofio che ospitava i bambini da quattro anni e mezzo. Bambini che prima di venire affidati all’istituto avevano trascorso una vita difficile, fatta di stenti, di maltrattamenti, di mancanze serie, a iniziare semplicemente dal cibo. «Io e mio marito tremavamo dall’emozione nell’attesa di vederli, in vita mia non avevamo mai provato qualcosa di simile, è difficile da tradurre in parole. Ci tenevamo la mano, ci sorreggevamo l’una con l’altro». E continua: «Non è stato facile, ma la cosa importante è che abbiamo dato loro un’opportunità e anche noi ci siamo arricchiti molto. Ci hanno insegnato una prospettiva nuova con cui guardare il mondo, diversa da quella a cui eravamo abituati. A volte, purtroppo, abbiamo l’abitudine di dare per scontate le cose, invece questi bambini ci hanno fatto capire che non bisogna mai farlo. Quello che per noi può sembrare banale, stupido, in realtà per loro ha un valore immenso».

Dopo un mese a Bogotà finalmente arriva il momento di tornare nella casa di Arbatax tutti insieme, proprio nel periodo in cui era scoppiata la primavera, metaforicamente un tripudio di luce, gioia e colori. Carla ricorda quei momenti emozionanti in cui i bambini hanno visto per la prima volta il mare e in inverno la neve. Lo stupore! «Erano inebetiti», come storditi da tanta bellezza. E poi via con le passeggiate sulla spiaggia, le gite verso i posti più belli del territorio, l’assaggio del cibo locale, le specialità. Due culture che si incontrano. Poi lo sport, utile per l’integrazione; i ragazzi fanno calcio, mentre la bambina ha scelto di fare danza, e un grande sforzo per fare in modo che ognuno di loro possa riuscire a esprimere la propria individualità.

Domando se abbiano mai avuto problemi a integrarsi a scuola e Carla coglie l’occasione per spiegarmi l’idea, ammirevole, che ha a riguardo: «Non hanno mai avuto nessun problema, ma gli abbiamo insegnato che essere diversi non significa essere inferiori, è giusto valorizzare le peculiarità di ognuno. Essere accettati non significa uniformarsi. Quindi si sono integrati, ma senza dimenticare le origini, il vissuto, il passato, perché io penso che uno non possa costruire sopra certe macerie, si costruisce a fianco».

Nick, Esteban, Jesus e Mara sono quella scintilla, quella ondata impetuosa di emozioni, di amore indescrivibile, di gioia che a volte diventa dolore quando riemergono vecchi ricordi. E allora come si fa? «A volte non è facile ascoltare i ricordi tristi dei loro anni in Colombia, ma tu genitore adottivo devi prendere sulle tue spalle il suo peso, i maltrattamenti, le bruttezze, gliele devi togliere e fartene carico tu. Devi esserci e basta, con tutta l’anima». Nonostante sia evidente, dalle parole di Carla, che non è facile mantenere tutti gli equilibri, emerge comunque il suo sguardo pieno di bellezza, di forza e di moralità. Perché quello che regalano i figli in termini umani non può dartelo nient’altro nella vita, tutto ciò che resta fuori, al di là della famiglia, sono solo cose, effimere e materiali.

Prima di salutarci si lascia andare a un pensiero che le fa tremare un po’la voce, «questi bambini prima o poi spiccheranno il volo, saranno autonomi, a noi sta il compito, il dovere, la responsabilità di dare loro gli strumenti per affrontare questa vita serenamente. Ci impegneremo a fondo perché un giorno possano dire “sì, siamo adottati, ma viviamo bene” e perché possano trovare il loro posto nel mondo. Andando via ripenso alla citazione preferita di Carla: i sogni sono per i coraggiosi, per tutti gli altri ci sono i cassetti.

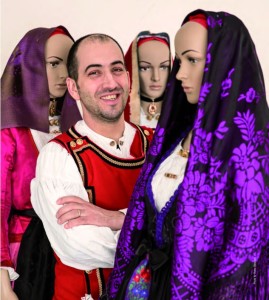

Vestire la tradizione

di Claudia Carta.

Il cortile di casa è quello che sa di buono. È lì che ogni cosa trova il suo posto. Un profumo familiare che avvolge i muri e le pietre. Anche la terra ha il suo odore. Volti, mani, passi che lo attraversano, cogliendone l’intimità e aggiungendo ogni giorno un nuovo dettaglio che cambia la storia, ma non la sua essenza. E il tempo vola. Fra infiniti cortili, le cortiggias.

A Lotzorai ogni anno la primavera veste di nuova vita le antiche corti delle case, combinando passato e presente, vecchio e nuovo. Il risultato è sorprendente. Ma cortiggias è anche e soprattutto identità, riscoperta attraverso la ricerca storica e documentaria. È nata così la prestigiosa mostra etnografica del costume lotzoraese, allestita da Giampaolo Murru. Classe 1982 e passione da vendere. I numeri? Notevoli: oltre 40 i costumi recuperati, i più antichi risalenti a fine ‘800; più di 3000 le foto storiche dell’abbigliamento tradizionale sardo, di cui 150 incorniciate; costante la collaborazione con il Museo nazionale Sanna di Sassari. Tessuti, colori, gioielli: Giampaolo li cura con attenzione e meticolosità e ogni nuovo pezzo acquisito è motivo di soddisfazione. Non finisce qui: un patrimonio di oggettistica relativa all’antico mondo rurale e contadino completano un tesoro di inestimabile valore per il centro ogliastrino.

Il cuore della tradizione che batte forte: «Un mondo che ho amato da sempre – racconta il giovane collezionista – ma che ho iniziato a seguire con grande coinvolgimento dall’età di 15 anni. Una mia zia mi fece dono di un fazzoletto risalente alla fine dell’Ottocento. È stato il principio di un percorso di ricerca costante: dettagli, manifattura, tessuti e tagli, colori e modelli. Le foto d’epoca mi hanno dato una grossa mano, in questo senso. Quando nel 2003 è venuta a mancare mia madre – avevo appena vent’anni – è stato proprio questo mondo che, più di ogni altra cosa, mi ha aiutato. E oggi, mi sento quasi debitore nei confronti di un passato così denso di storia, di richiami, di radici».

Gonne, corpetti, scialli, fazzoletti, camicie. Un’autentica cronistoria del costume lotzoraese (e non solo) antica come gli anni che sono passati, ma che Giampaolo riesce a far respirare e brillare di nuova luce. «Nel 2012 – continua il giovane titolare del Bar Giardini – ho avuto la gioia di battezzare la mia secondogenita, Melissa: tutti noi abbiamo indossato il costume tradizionale. E dal momento che gli invitati provenivano da paesi diversi, è stata un’ulteriore occasione per conoscere meglio anche i loro abiti e poter recuperare pezzi preziosi per la mia collezione: Talana, Arzana, Baunei, Ilbono, per citarne alcuni, ai quali si sono aggiunti, qualche anno fa, Desulo, Orgosolo e Dorgali. Il mio interesse, tuttavia, è principalmente rivolto all’Ogliastra e a Lotzorai in particolare».

Tra filo e ordito, si dipana il disegno di un amore autentico. Giampaolo non è solo a tesserne le trame. La sua sposa, Tiziana Pisanu e le sue bimbe, Vanessa, Melissa e Alessia, sono la sua forza più grande e la sua luce. Condividono con lui scoperte e novità: «Ogni mia folle proposta viene assecondata», commenta sorridendo. In una Lotzorai sicuramente bella. Ma la passione e l’entusiasmo di questi ragazzi lo sono infintamente di più.

Quel Sole che illumina il buio

di Claudia Carta.

Sulle spalle un paliacate, a raccontare al mondo il grande cuore del Messico. Poi c’è il suo, di cuore, che non smette di incontrare quello degli altri, i soli, gli umiliati, gli sconfitti. E lì, all’ingresso della sede Caritas di Lanusei, occhi tristi e spenti se ne incontrano parecchi.

Sarà il nome, Solei Sharaid Pineda Majia, “sole del Sahara”: «È un nome impegnativo!» dice sorridendo. Un sorriso magnetico. Un’energia che tutto avvolge e rigenera. Una gioia autentica. Eppure ci sono stati momenti nei quali questo sole si è oscurato e l’ombra del dubbio ha tolto luce a ogni certezza.

«Momenti durati anni», racconta Solei, partendo dal versetto 7 del Salmo 15: Benedirò il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. «Parole che mi toccano profondamente – continua – perché è lui che nella preghiera, nel silenzio, ti dà consiglio. Nei momenti più difficili della vita, quelli in cui magari dobbiamo fare una scelta importante, nei quali c’è in gioco la vocazione, la strada stessa che tu devi percorrere, il Signore ci mette sempre accanto delle persone di fede che ti indirizzano, ti aiutano a capire quale sia la cosa giusta da fare. Soprattutto con piccoli gesti. Mi ricordo una volta, entrando in una chiesa di Roma, incontrai una donna che teneva per mano il suo bambino. Non era una mamma italiana. Davanti alla statua della Madonna, il piccolo si fece il segno della croce con una devozione tale che io rimasi sbalordita. Un gesto che ha cambiato in qualche modo la mia vita. Mi son detta: «Non è possibile che un bambino di sette, otto anni appena, possa trasmettere più con i suoi gesti che con le parole! Ecco, il Signore si è fatto presente così».

2015, anno della misericordia. Il 4 ottobre dello stesso anno ha fatto la professione perpetua. Alle spalle un lungo percorso di preparazione e discernimento. Eppure, prosegue la giovanissima suora francescana, «era un periodo per me di confusione interiore. Mi sentivo sfinita. A disagio. Cerchi uno sguardo nel cielo e non c’è. Uno spazio in terra e non vi è. Se fosse un’immagine, sarebbe quella di un pozzo: sopra, nessuno che ti regge; sotto, il vuoto. E tu sospesa nel mezzo. Il dubbio profondo che questa non fosse la mia strada. Sono quegli istanti nei quali tu cerchi ovunque delle risposte. È proprio qui che Dio si fa presente e manifesta la sua misericordia. Da quel bimbo, l’immagine che la mia era una scelta giusta, radicale certo, ma giusta perché fatta per amore. E in quella semplicità, ho visto tutto l’amore che Dio mi offriva. Era lui che, in quel momento, cercava me».

Accanto a lei le consorelle. «Continuavano a dirmi: “Non sei sola, coraggio!”. Ecco, coraggio e pazienza. Perché poi tutto torna, tutto si spiega, tutto trova pace. Perché anche nel buio più totale c’è sempre lo sguardo di Dio, nonostante i tuoi sbagli, i tuoi errori, le tue debolezze, il tuo essere piccolo. Ricordo con infinita riconoscenza la nostra co-fondatrice, Suor Paola Maniccia: un bel personaggio! Lei è come una madre: ti fa fare esperienza, perché tu impari, anche dai tuoi errori, ma ti sta sempre affianco. E Suor Marina Cancellaro che mi ha sempre esortato a guardare la parte positiva di tutte le cose e vedere la parte bella di me: «Ma tu sei Sole – mi diceva – devi risplendere!».

E poi don Angelo, il confessore. Le sue parole continuano ad accompagnarla: «Non è bene che tu prenda una decisione radicale in un momento nel quale ti senti così. Sii paziente. È ciò che il Signore ti sta chiedendo: avere pazienza. Non agire immediatamente. Aspetta». E forse il Signore mi stava preparando a qualcos’altro, qualcosa di più grande che però andava preparato con cura. E don Angelo, che mi conosceva bene e mi ha visto crescere, infine, mi disse: «Fai la tua professione senza paura, perché questa è la tua strada». E aggiungeva: «Tu cerchi risposte da me, ma sei tu che hai la risposta dentro di te». Un’altra domanda forte: «Ti senti amata da Dio?». La mia risposta: «No». «È questo il problema – sottolineava –: tu predichi l’amore di Dio, ma non ti senti amata da lui. È molto diverso predicare e sentirsi amata». E lì, crolla tutto! Continuavo a ripetermi: «O Signore, ma finora cosa ho fatto? Aiutami tu, perché io non ci capisco nulla!» E trovavo il coraggio di dirgli: «Perché non mi sento amata da te? Senti, a questo punto io faccio silenzio: parla tu, perché io non so più cosa dire!».

Fra tanti, il consiglio più prezioso: pregare sempre. «Ricordo che stavo ore e ore in cappella, per cercare di sentire il mio Dio vicino. Nel silenzio ho sperimentato una cosa curiosa: dentro di me, inizialmente, c’era molto mormorio: cose, persone, attività, impegni. Successivamente ho cominciato a sentire una pace interiore molto forte, una purificazione. Hai presente la lavatrice? I panni vengono girati e rigirati, sbattuti di qua e di là, getti di acqua calda e fredda, ma poi vengono fuori candidi. Tutto questo “batti e ribatti” fa male: in un attimo metti insieme la tua vita personale, le tue vicissitudini precedenti, ciò che stai vivendo, la paura per il domani. Ma poi, pregando continuamente, sei una persona nuova, ti sei preparata a fondo per esserlo. È come quando devi suonare un pezzo: studi, provi, sbagli, ricominci, piangi perché non riesci. Fatica, impegno, stanchezza, ma poi senti tutta l’armonia».

Oggi Solei risplende. «Quando vivi situazioni come questa – conclude –capisci davvero cosa sia la sofferenza degli altri, senti ciò che vivono gli altri. Soffri con loro. E tutto cambia. Il Signore ti mette davanti, sulla tua strada, le persone di cui tu hai bisogno. Non ci sono a caso, ma ci sono per un motivo. A quelle devi donare il meglio di te. Fosse anche solo un sorriso. Devi guardare gli occhi».

Davanti a quegli occhi, le parole più belle: «Grazie per esserci! Non è scontato. Gli stai dicendo che grazie alla sua esistenza, tu sei felice!».

.png)