Volti e persone

Silvia Mereu, l’arte in una formica

di Augusta Cabras.

Lo studio d’arte Ill’Art di Silvia Mereu è nuovo di zecca. Ai primi di dicembre ha aperto al pubblico nella piazzetta Roma di Tortolì, portando nel centro della cittadina colori, forme, arte e creatività.

E se lo Studio d’Arte Ill’Art (che sta per Illustrazioni Artistiche) è una novità, non lo è l’arte di Silvia e il suo straripante estro, rivelato e raccontato tramite le sue illustrazioni e le sue innumerevoli produzioni: acquerelli, monili, pitture e altri oggetti, in una mescolanza di materiali, colori e geometrie.

Silvia racconta della sua passione, che è un tutt’uno con la sua vita, con grande entusiasmo e un’energia contagiosa. Racconta degli anni passati nell’Istituto d’Arte a Lanusei, tra studio e nuove scoperte, degli anni passati a Firenze nell’Accademia delle Belle Arti, ricchi di incontri importanti, fermento culturale, colpi di fulmine per nuovi colori (come l’acrilico lucido), attività e sperimentazioni, per arrivare poi a Sassari dove concluderà l’Accademia.

In quegli anni di studio, Silvia si occupa principalmente di design e decorazione. Ricerca e approfondisce le caratteristiche dei materiali, ne indaga, nella mescolanza, la bellezza e la forza espressiva. Rimane affascinata dal potere dello specchio quale oggetto reale e metafora della riflessione del pensiero, dell’emozione, degli sguardi propri e altrui. Lo specchio inteso come gioco di luce, riflesso, bagliore, nitidezza, verità. Il tema è così interessante e ricco di implicazioni artistiche che Silvia ne fa oggetto della tesi di laurea insieme al tema del nudo nell’arte. Negli anni gli ambiti di interesse mutano e si arricchiscono di esperienza e curiosità e Silvia non si ferma mai. Nella sua vita arrivano anche due bambini, Emanuele e Domitilla che portano, insieme a tanta bella energia, nuovi mondi da esplorare e immaginare. Come quel giorno, quando Emanuele, allora poco più di due anni, chiede alla mamma: «Mamma disegniamo qualcosa insieme?»; tra vari colorati tentativi e ancora nuovi disegni, dal foglio bianco salta fuori una formica. Una piccola formica, nera, nuda come tutti gli animali del mondo, forse anche un po’ triste, certamente molto timida. Emanuele mentre la guarda divertito dice: «Mamma la vestiamo? La mettiamo in un posto?».

La risposta alla domanda di Emanuele è la storia di oggi. Uno studio d’arte costellato di formiche che vestono abiti, costumi per il mare, sognano, pescano, piangono e ridono, annunciano eventi, rimandano a versi di belle poesie. Ormai la formica è il tratto distintivo dell’arte di Silvia, unica e riconoscibile. Un’arte illustrativa e narrativa ma anche introspettiva. La formica non parla e non dice, ma esprime, racconta ogni volta nuove storie in luoghi del mondo e della fantasia, si emoziona ed emoziona, regala messaggi e raccoglie impressioni.

Silvia si serve di questo animale, piccolo ma notoriamente forte, quasi timido ma intraprendente, per dare ordine al suo caos creativo che è sempre in divenire, sollecitato e solleticato da nuovi incontri, scambi e conoscenze, non solo nel suo Studio ma anche in altri contesti, come quello della scuola. Silvia infatti, insegna Arte e Immagine alle scuole medie di Lanusei. Nello stare insieme ai suoi alunni, insegna e impara, contemporaneamente. A loro vuole trasmettere e stimolare l’amore per il bello, per ciò che può essere costruito e ricostruito a partire dalla propria visione delle cose, dalla propria sensibilità, dal proprio talento. Lei non ama l’arte che ricopia, l’arte che vive solo degli input esterni senza che questi vengano filtrati, impastati, rielaborati con e nel proprio mondo personale. E allora ecco che anche agli studenti, che nell’ideare il presepe non riescono a staccarsi dall’idea che questo debba avere necessariamente il muschio, così come sempre e per tradizione si è fatto, il suo invito è di cercare altre forme, altri modi, altri linguaggi, altri materiali che raccontino e portino il messaggio potente della natività, indagando dentro e fuori sé stessi, allargando il campo della conoscenza, buttandosi con coraggio e leggerezza su terreni finora inesplorati.

E in tutto questo guardare oltre il già noto c’è comunque spazio per le radici, la tradizione, la propria storia personale e comunitaria. C’è spazio per i luoghi, per i costumi sardi che scardinano qualsiasi teoria del colore, per i gioielli della Sardegna che vengono ripresi e reinterpretati, in forme nuove. Perché l’arte per Silvia è tale se è capace di rinnovarsi, di scartare l’ovvio, di spostare l’asse dell’equilibrio ogni qualvolta rischi di piegarsi su stessa. Questo modo di creare non implica, per quanto sia difficile da immaginare, l’ansia o la fretta di fare, anzi. Nel tratto di questa giovane artista c’è lentezza, precisione, pazienza e riflessione. Il flusso creativo internamente caotico fluisce con calma decisa, con amore per i dettagli e con lo studio del particolare che non appesantisce, ma regala un’arte leggera. Leggera come una formica.

Il ragazzo dell’olmo cavo

di Tonino Loddo.

Conoscendolo, gli erano stati dietro tutta l’estate. «La scuola è bella, imparerai tante cose e starai in mezzo a tanti bambini. Vedrai che divertimento!». Ed Ernesto aveva finito per crederci. Così, quando fu il 1 ottobre 1946, cartella in mano, si avviò a scuola. Il primo impatto fu eccellente. Un ragazzone di quattordici anni, ancora scolaro alle elementari, cavato dalla cartella un calamaio pieno d’inchiostro, l’aveva lanciato contro il muro della scuola dove s’era andato a spiaccicare. Applausi, risate fragorose. «A scuola ci si diverte davvero!», pensava, salendo i ripidi gradini della scuola, accompagnato dal fratello. Una volta dentro, la prima delusione. Dovunque un silenzio quasi cimiteriale: adulti col berretto in mano, donne con le spalle basse che parlavano sottovoce, nessuno che sorridesse almeno un poco.

Tenuto per mano, attraversa la ressa ed ecco i maestri. Ernesto non crede ai suoi occhi. Tre omaccioni occhialuti («non avevo mai visto uomini con gli occhiali»), accigliati e contegnosi. E avevano pure il pizzetto. Uno, perfino gli stivali. Un brivido gli attraversa la schiena. Con uno strattone si libera dal fratello e corre, corre verso la porta. C’è chi ride. Il fratello pensa di riacciuffarlo in un amen. Ma non è così. Il terrore gli raddoppia le forze. Guadagnata l’uscita, si getta a capofitto tra gli orti terrazzati sottostanti. Uno, due, cinque, dieci. Non fa neppure caso ai muretti che salta. Poi, nel vasto orto di famiglia si ferma. Si guarda intorno. Solo. Il fratello non aveva neppure provato ad inseguirlo. «No. La scuola non fa davvero per me».

Eppure, aveva a lungo sognato quel primo giorno di scuola. Immaginava che i maestri gli avrebbero insegnato ad arrampicarsi fin sui rami più alti degli alberi, a prendere la mira con la fionda, a scalare i costoni rocciosi, a colpire un bersaglio in corsa lanciando una pietra… Tutte cose che quei tre individui non sapevano certamente fare; figurarsi insegnarle!

Sta lì fino al pomeriggio. Al rientro nessuno fa molto caso a lui. È il penultimo di nove figli. Il giorno dopo al primo rintocco della campana è già per strada. Breve conciliabolo con due amichetti. Si va. No. Non a scuola. Manco a parlarne. Conosceva un luogo che faceva al caso loro. Una campagna in cui si trovava un grosso olmo cavo. Quello sarebbe stato il quartier generale. Così fu quel giorno e per molti mesi ancora. Vi giungevano al mattino. All’interno dell’olmo depositavano le cartelle e poi via a piazzare trappole per uccelli, a giocare a chi si arrampicava più in alto, a chi colpiva meglio il bersaglio…

Un giorno decisero che forse era il caso di tornare a scuola. Trovò ad accoglierlo un maestro diverso, altissimo. «Fai le aste!», gli intimò. E lui lo guardò sorpreso. Di aste non ne aveva mai fatte! «M’as intesu?», gli urlò con malagrazia. «Non sa neppure parlare il sardo, pensò. Bel maestro!». E più quello s’arrabbiava, più Ernesto si convinceva che la scuola non era roba per lui. Così ricominciarono le scorribande nelle campagne intorno all’olmo cavo, interrotte da qualche fugace puntatina a scuola. A fine anno giunse puntuale la zucca.

L’anno successivo la musica cambiò. La scuola era più organizzata e in caso di assenze prolungate si provvedeva ad avvisare le famiglie. Così le assenze si fecero sempre meno frequenti e mai troppo prolungate. Andava (quando ci andava!) a scuola controvoglia, senza interesse: rispetto ai suoi bisogni era solo una gran perdita di tempo. Ma, a fine anno, giunge, inattesa, la promozione. «Per incoraggiamento», disse il maestro con gli occhiali.

Intanto, Ernesto aveva preso a frequentare una delle tante botteghe del rione. Vi lavoravano due calzolai simpatici, grandi novellatori e là si riunivano gli uomini nelle brutte giornate. Gli volevano bene e gli avevano anche dato un ruolo: ogni lunedì doveva andare a comprare L’Informatore. Come gli piaceva stare a sentirli mentre raccontavano storie senza fine o discutevano di sport! Il giornale, poi, lo attirava e cominciò a prenderlo in mano. Fu il suo primo abbecedario. A motivo di questo nuovo impegno, le puntate all’olmo cavo si diradarono, ma a fine anno fu nuovamente zucca.

Ottobre sa di nuovo. Era giunta in paese una maestrina bella come il sole, gentile e sorridente. Un’orgolese, Ninetta Davoli. Abitava nel vicinato di Ernesto e volentieri si fermava a chiacchierare con le donne quando passava per strada mentre si recava in chiesa o tornava dalla scuola. Per prudenza, temendone i rimproveri per le sue assenze, lui le girava ben bene alla larga. E poi aveva un nuovo impegno. Passava, infatti, le giornate in compagnia di un puledrino dalla vita tormentata che aveva chiamato Arcilivrighi per quel suo goffo modo di incedere sfregando le ginocchia. Non era bello, ma era il suo cavallo e ne andava fiero. E quando entrava in paese ritto sulla sella, le bisacce piene delle patate dell’orto, Ernesto si sentiva un principe.

Quel giorno se la vide dinanzi all’improvviso, quando gli fu proprio impossibile scansarla. «Ma che bel cavallo! È tuo?» gli chiese, accarezzando il muso del puledro. Sapeva che non era un bel cavallo, ma quell’inatteso complimento lo riempì di gioia. «Sì, è mio». «Perché non vieni a scuola domani?». Come dire no a quel sorriso?!

L’indomani Ernesto è a scuola. E al pomeriggio, in un canto della grande cucina, fa i suoi primi compiti tra lo stupore di tutti. Quel sorriso aperto, quel dire e chiedere semplice ma affettuoso se li porta ancora dentro, dopo una laurea in lettere con Giovanni Lilliu e una vita trascorsa ad insegnare e a fare il preside. Sempre ricordando a sé stesso e ai propri alunni che l’insegnamento è prima di tutto un grande gesto di amore. Perché il vero insegnante può toccare una vita per sempre.

106 anni ma… senza lo zero

di Jessica Ferrai.

«Ho 106 anni, ma per ciò che mi sento toglierei quello zero al centro». Ci scherza sopra zia Ciccita con un’ironia che denota una serenità e una voglia di vivere di cui ringrazia continuamente Dio. «La mia vita è una di quelle normali per i tempi in cui sono cresciuta. I primi ricordi risalgono a mio padre che aveva insegnato a noi figli a fare il segno della croce appena alzati dal letto per poi lavarsi il viso e fare colazione, regole a lui insegnate dal canonico Stochino che al suo tempo professava nel nostro paese. Ho frequentato la scuola fino alla quarta elementare, promossa alla quinta, ma nel nostro paese non esisteva l’anno successivo, che si poteva effettuare solamente spostandosi a Lanusei, e purtroppo alla nostra famiglia questo non era possibile.

Dopo la scuola qualche volta si giocava con le vicine di casa, usando dei giochi come is pippias de thappuli, ossia le bambine di stoffa che usavamo come bambole e costruivamo noi stesse da dei resti di stoffa, o a càmpana, costituito da una sorta di tabella numerata disegnata sulla strada utilizzando dei pezzi di mattone o argilla raccolti in strada, al cui passatempo si univano spesso e volentieri anche gli adulti.

Finita la scuola andavo all’orto ad aiutare mio padre fino al rintocco della campana che segnalava l’ora della cena. Mio padre aveva una vigna di cui purtroppo riuscì a cogliere solo il primo frutto poiché morì poco dopo, nel 1929, ma quella stessa vigna non è mai stata abbandonata dalla nostra famiglia ed è rimasta attiva per i 60 anni successivi. Insieme alle coltivazioni avviate da mio padre, la vigna ci diede di che vivere anche durante le guerre, quando il cibo era razionato e non sempre ogni componente familiare riusciva a sfamarsi.

Durante le guerre era proibito accendere le luci per non essere facilmente individuati dagli aerei bombardieri nemici ma fu uno di questi conflitti a portarmi via un fratello di cui purtroppo ho quindi pochi ricordi. Mi viene in mente ora anche mia madre che, più o meno all’età di 11 anni, mi aveva insegnato a fare is pinnigheddas, ossia le pieghe della camicia: per i primi punti mi aiutava lei, poi, a poco a poco, ci ho preso la mano. La prima volta che ho provato a farlo, queste pieghe non finivano più e mia madre dovette disfare il lavoro per poi ricominciarlo daccapo. Dopo vari tentativi però riuscì a cavarmela da sola e da allora non ho mai smesso, poiché il lavoro della mia vita fu proprio quello di sarta. Negli anni ’30 arrivò per me anche l’amore, Beniamino, che sposai nell’aprile del 1936, fabbro di mestiere, e da cui ebbi 8 figli: Gina, Saverio, Assunta, Antonio, Angelo (morto nel 1983), Maria Clelia, Lisetta e Giuseppe, tutti scolarizzati, i più piccoli sono arrivati a terminare le scuole medie.

Dopo i primi lavori di sartoria a mano, divenne necessario l’uso del telaio, realizzato in legno da artigiani locali e regalatomi da un’anziana vicina di casa, che venne restaurato più volte da conoscenti di Gairo, insieme alla mobilia della mia futura casa. Lo utilizzai fino al 1985 e con questo creavo coperte, asciugamani, insomma tutto ciò che era possibile in base alle richieste. Il corrispettivo del mio lavoro qualche volta era in denaro, altre volte in parole non sempre di apprezzamento che spesso si accettavano, ma altre volte l’esigenza del rispetto aveva la meglio sulla pazienza.

Successivamente, il lavoro di sartoria si incentrò per lo più sulle esigenze di famiglia e come passatempo che tutt’oggi adoro e pratico. Il mio tempo infatti ormai è dedicato all’uncinetto e alla preghiera e non posso negare che oggi mi manca molto l’andare a Messa, ma le mie condizioni attuali non me lo consentono più anche se continuo quotidianamente a nutrire la mia anima con la fede cattolica, leggendo libri a riguardo e seguendo trasmissioni quotidiane in reti televisive come quella TV2000 e di Padre Pio TV. Dall’ alto della mia età posso comunque ritenermi felice per la vita trascorsa, e ringrazio Dio ogni giorno per la fortuna di essere ancora qui con l’affetto dei miei cari che riempie ogni mia giornata».

Ricercando l’anima

di Tonino Loddo.

Francesco Spatara, unico pittore sardo invitato alla Biennale di Venezia 2017, nei suoi quadri va oltre i volti e le forme, alla ricerca dell’anima, scomponendo e riunificando i brandelli perduti di mille esistenze.

«Fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo adeguato quello che ardentemente desideriamo: la verità», dice Socrate sul punto di morte (Fedone, 65C). Ed è forse tutta qui, la chiave per tentar di comprendere la maggiore età artistica di Francesco Spatara ed il perché di quelle opere continuamente fatte, sfatte e ricomposte, di quei brandelli di materia che pendono tra larghi tratti di colore rilevati e tra le tinte che volentieri perdono brillantezza e volgono all’oscuro. Strappando strato dopo strato, l’artista furiosamente non solo denuda, ma squarcia perfino corpi e volti, incurante del sangue e dei tessuti che si slabbrano, quasi a volerla afferrare con le mani quell’anima che incessantemente cerca per poi, esausto, chinarsi sorpreso e spaventato dinanzi al mistero che ha dinanzi. Ed ogni volta, ogni opera è questo: cercare l’anima e poi trovarsi con gli occhi sbarrati dinanzi al mistero che si fa beffardamente sempre più profondo, sempre più insondabile, lasciando l’artista spossato, stupefatto e attonito.

Una pittura unica, originale, diversa non solo quanto alla tecnica utilizzata, ma soprattutto quanto al risultato estetico cui perviene e quanto all’emozione intensa, sconvolgente e coinvolgente che elargisce. Una pittura che scaraventa dentro alle fibre più intime dell’esistenza, svelando la fatuità e perfino l’inutilità della forma, trappola di mille e mille seduzioni, creata per impedire di scoprirne il segreto intimo, la verità terribile. Una pittura che dà la stessa sensazione di infinito che solo potrebbe dare – chissà – lo sbattere a viso nudo correndo a duecento all’ora contro un blocco di ferro arrugginito. Una pittura che, a differenza di mille e mille altre pitture, non scava nell’anima, secondo un’abusata maniera, ma scava i corpi cercando l’anima. Perché l’anima bisogna prima di tutto trovarla, per poterla sondare.

Ma Francesco Spatara, non sempre è stato così. Le lusinghe del figurativo l’hanno sedotto a lungo fino ad averle a noia. Fino a fargli gettare il pennello nel secchio della spazzatura. Non era quella la sua strada, non lo appagavano quelle figure identificabili nel mondo circostante, trionfo di colori e di forme. Così ha cominciato a scomporre e ricomporre, deformando le immagini ed allontanandosi mille miglia da ogni forma di rappresentazione di un reale che sempre più gli appariva effimero e sovrastrutturale. Inutile, perfino. È il tempo del deserto che dura fino alla metà degli anni Novanta, quando comincia a guardare con nuovo interesse ai cellophan di Alberto Burri e ai manifesti di Mimmo Rotella. È così che dà inizio ad un lungo cammino di progressiva essenzializzazione che non riguarda solo l’aspetto tecnico, ma che conforma il senso stesso della sua opera e della stessa sua arte; negli anni i cromatismi perdono via via ogni frangia sensoriale e ogni rapporto con la realtà e si pongono nudi, poveri e stupiti al cospetto del mistero.

Giunge così alle opere di questi ultimi anni in cui, soprattutto i neri, i colori scuri comunque uniformi, sono la testimonianza non di una povertà di espressione sopraggiunta nel tempo della crisi ma di una personale sintesi del linguaggio maturata sul filo di una ricerca estrema, drammatica e definitiva.

Gli strati di cellohpan su cui Spatara stende tormentate mani di colore vengono volta per volta strappati e ricollocati per essere ancora strappati e ricollocati in una equilibrata e non casuale veemenza che solo si ferma quando, dissolta la forma, comincia finalmente a comparire quell’altrove imprescindibile e misterioso che ammutisce anche la paura. Ma vi è, se possibile, un livello ancor più non ordinario in quest’arte che Spatara immagina anche in funzione dell’osservatore, in modo che anch’esso ne possa far parte compiendovi un’avventura d’anima. In occasione delle sue personali, infatti, egli ama talvolta predisporre l’intera esperienza in funzione d’una tale avventura, chiamando lo stesso spettatore a essere in qualche misura comprimario non solo della redazione dell’opera quanto piuttosto di un comune progetto spirituale. Con risultati sorprendenti.

Un’arte che può anche non produrre una suggestione visiva appagante, soprattutto nell’osservatore frettoloso e distratto, ma che certamente genera un’avventura in cui lo spirito naufraga e si sperde. E il dover prender atto che l’oltre si presenti come mistero invisibile e inconosciuto, nulla toglie alla profondità e allo stupore dell’esperienza di un mistero portato fino all’estremità del buio. Così, la pittura di Francesco Spatara diventa una forma di impaziente indagine sull’intimo dell’umano, perché vive nella tensione di capire, di stabilire nessi, di cercare risposte alla domanda ultima che ogni vivente porta sempre con sé: ma poi, davvero, chi sono io? Ecco perché i suoi cento e cento ritratti, le sue mille figure di donna raccontano cento e mille storie diverse, perché diversa è ogni storia e diversa è ogni anima.

Ed ora, Francesco Spatara (Lamezia Terme 1960, tortoliese da sempre) compie il grande balzo dalla bottega di provincia e dalle aule del bel Liceo Artistico di Lanusei (dove da decenni insegna con passione Discipline Pittoriche) fino al grande palcoscenico mondiale della Biennale d’Arte di Venezia (padiglione Guatemala, presso lo storico Palazzo Albrizzi-Capello, dal 26 ottobre al 26 novembre), dove lo hanno chiamato critici del calibro di Danele Radini Tedeschi e Luciano Carini. Un salto che ha il sapore di un logico (ma tutt’altro che scontato!) punto di approdo dopo la partecipazione alla Triennale d’Arte di Roma del 2016 che molto deve anche alla passione dell’Onart Gallery di Firenze e alla sua curatrice Romina Sangiovanni. Un grande risultato per la sua genialità e la sua interminata ricerca artistica. Un grande onore per l’Ogliastra, il cui cielo è stato per lui prodigo di illimitate seduzioni.

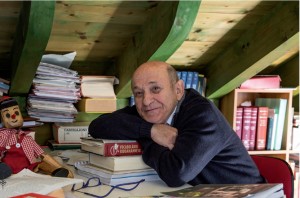

Il suo sogno: un’Ogliastra più istruita. La scomparsa di Ugo Pirarba

di Giacomo Mameli.

Bisogna tornare a Orgosolo, a una mattina del gennaio del 1982, quando – convegno sulle Terre pubbliche e il lavoro – Luciano Lama e Ugo Pirarba tracciano il futuro delle zone interne dell’isola. Parlano in un ambiente difficile, tormentato prima da un banditismo irriducibile e già deluso dalla fase calante di una industrializzazione forse ben pensata ideologicamente ma pessimamente gestita nella pratica. «Vogliamo l’industria, ma non questa industria incapace di creare redditi e buste paga durature». E poi un attacco severo contro «i manager pubblici e privati della chimica» aveva detto il leader nazionale della Cgil. «Vogliamo una Barbagia, un Supramonte dove l’ambiente crei ricchezza, con un Gennargentu polo d’eccellenza delle bellezze naturali. Ma questo traguardo va tagliato con più alti livelli di istruzione, con nuove professionalità, con una classe dirigente consapevole e meno connivente con le resistenze locali», aveva aggiunto l’allora segretario generale Cisl sarda.

Una visione politica alta quella di Ugo Pirarba (Arzana 11 settembre 1929 – Cagliari 15 luglio 2017), sicuramente uno degli intellettuali più raffinati della Sardegna contemporanea e che all’apparire, alle prime pagine dei giornali, all’onnipresenza verbosa preferiva l’analisi ponderata, lo studio dei problemi.

Cattolico molto vicino alle posizioni del cardinale Carlo Maria Martini, grande lettore di Jacques Maritain, entusiasta della pedagogia sociale di don Lorenzo Milani, Ugo Pirarba si forma nella semplicità di una famiglia ogliastrina. Elementari ad Arzana, medie a Cagliari dove si diploma e fonda subito la sezione sarda del Sism (sindacato italiano scuola media) dopo aver insegnato alcuni anni al Nautico di Carloforte. Qui conosce la moglie, Dolores, che gli resterà vicino tutta la vita seguendolo prima a Roma (segreteria nazionale della scuola), a Cagliari quando diventa leader regionale Cisl, poi Firenze (direzione della scuola di formazione del sindacato, l’università della Cisl). Di nuovo a Cagliari dove nel 1992 è chiamato dal presidente Antonello Cabras a gestire l’assessorato regionale all’Agricoltura. È un momento di svolta per pastori e agricoltori perché «L’’assessore capisce e conosce i problemi di chi vive in campagna».

Ammiratore di Enrico Berlinguer per la questione morale, a Cagliari sta vicino alla chiesa sociale. Con Vasco Paradisi – da laico – è tra i fondatori della Scuola di fede e coscienza politica. Segue l’attività della Pontificia Facoltà Teologica di via Sanjust. È tra i relatori più apprezzati nell’isola quando ci sono da presentare libri o da sviluppare temi economico-sociali. Insisteva sulla necessità di «elevare i livelli di istruzione e di coscienza civica». Era legato all’Ogliastra («un ambiente che invita alla meditazione) dove ogni estate, con la moglie, passava le vacanze. È stata una voce tanto critica quanto autorevole, poco incline al facile consenso. Preferiva far pensare. Con un grande sogno: «Un’Ogliastra, una Sardegna più istruita».

Quel silenzio che non fa paura

di Fabiana Carta.

L’emozione e la curiosità di incontrare per la prima volta un vero monaco benedettino derivano dall’amore verso un grande romanzo, Il nome della rosa, e da tutto quello che avevo immaginato su quel mondo. «Andrea ti sta aspettando», mi dicono. Con gli occhi lo cerco ma non lo vedo, resto spaesata per un momento. Nessuna tonaca! Andrea si alza; un sorriso tra la lunga barba, una forte stretta di mano, pantaloncini e t-shirt. «Fa troppo caldo per la tonaca», dice.

Sono ormai passati 12 anni da quando è entrato nel monastero benedettino di San Pietro di Sorres, Borutta, in provincia di Sassari. Ma il sentiero che ha battuto per arrivare a questa scelta è disseminato di cadute, errori, perfino peccati…, perché i peccati non sono altro che una distruzione di sé. «Ho fatto una vita dissoluta, come la chiamano».

Andrea dopo la Cresima inizia il suo allontanamento dalla chiesa. Narra del suo primo lavoro, in un maneggio con i cavalli, sua grande passione. Estenuante. Un mondo senza pause, feste, non esiste Natale né Pasqua, non vi è differenza tra il giorno e la notte. «Dieci anni dopo ho iniziato a lavorare in un resort, avevo ritmi di lavoro devastanti. Così è iniziata la mia avventura spericolata». Si occupa di tante cose, ma soprattutto segue il maneggio frequentato da persone benestanti, vivendo un contesto di vita semplice e godereccia. «Posso dire, senza vergogna alcuna, che ho fatto uso di tutte le sostanze in circolazione, però senza arrivare a bucarmi. All’inizio era solo puro e semplice divertimento». Poi sono arrivati i problemi alla schiena, dolori lancinanti che nessuno è riuscito ad alleviare, «facevano effetto solo gli stupefacenti». Cattive compagnie, brutti giri, frequentazione di locali notturni. La vita andava allo sbando. «Nessuno si sarebbe mai aspettato la mia scelta di vita, tutti mi conoscevano per quello che ero».

Poi, il trasferimento a Como e un lavoro nella ristorazione. Come se nessun luogo fosse mai quello giusto, come se i problemi lo seguissero, neanche nel trasferimento trova la serenità che cercava. «A Como sono stato male, di nuovo problemi alla schiena e ad una gamba che si addormentava. Sentivo sempre una vocina, come un richiamo. Mi entrava in un orecchio e la lasciavo uscire subito, pensavo: non sono ancora pronto ad ascoltarla». Il rientro in Sardegna e la malattia aprono la strada a un cambiamento di prospettive, alla possibilità di fermarsi e riflettere.

Nel maneggio di Tortolì dove aveva ripreso a lavorare avviene l’incontro con il suo parroco di allora, don Giorgio, a cui dava lezioni di equitazione. Nasce un rapporto di confidenza. «Quando sono rientrato ad Arbatax mi sono riavvicinato alla chiesa e ho chiesto un colloquio con don Giorgio. Dalla nostra chiacchierata è partito tutto».

Nel percorso che segue quest’incontro c’è la confessione de i peccati, una liberazione totale dell’anima, un ritorno al vero sé. «Mi sentivo come san Paolo! Non posso dire di aver perseguitato la Chiesa, ma certo non me ne importava niente. Non so spiegare cosa sia successo dopo quell’incontro, fatto sta che continuavo a sentire quella vocina». Per Andrea diventa fondamentale tagliare i ponti con le vecchie amicizie, con il mondo che aveva frequentato; e il riavvicinamento alla parrocchia di San Giorgio, all’oratorio, al coro della chiesa e la partecipazione ai pellegrinaggi gli regalano l’equilibrio che aveva perso.

Con emozione Andrea ricorda il giorno in cui, durante un pellegrinaggio ad Arezzo, il gruppo aveva fatto visita ad un monastero di camaldolesi dell’Ordine di san Benedetto. «Ho pensato subito: io non vado più via! Sono rimasto completamente folgorato da quell’ambiente. Ero circondato da fotografie di monaci che davano da mangiare ai lupi in mezzo alla neve. Il mio tempo fuori era scaduto. Era ora di rientrare alla base».

Comincia così il suo cammino monastico, come un colpo di fulmine, come quando capisci immediatamente che quello è il posto che fa per te. Provo a capire che cosa gli ha fatto pensare «questa è la vita che voglio». «Il silenzio, il raccoglimento, la disciplina. Dopo la prima settimana di prova volevo già restare in monastero, anche se non era possibile. Sono entrato ufficialmente il 18 dicembre 2005». Nel monastero di San Pietro di Sorres sono in otto, ognuno di loro ha un ruolo o una mansione, secondo il motto benedettino ora, lege et labora. Preghiera, studio, lavoro. Così, Andrea è diventato uno dei massimi esperti di restauro di libri antichi in Sardegna, anche se lui minimizza definendosi «aiuto-restauratore». Crea anche oggetti con la pelle, si occupa della preparazione di miscele d’erbe e liquori, ma all’occorrenza diventa anche giardiniere, elettricista e idraulico. Nella lettura, nella riflessione, nell’isolamento ha trovato la sua dimensione più vera. Lo provoco. Questa scelta è anche una bella fuga dal mondo! Non si scompone: «Entrare in monastero non è una fuga dal mondo; alla fine dipende tutto da te, è una cosa interiore. Io a volte faccio più una vita da monaco a casa mia che in monastero, perché oggi sono talmente affollati e aperti ai visitatori… In monastero ti devi scontrare con tanti caratteri diversi, siamo esseri umani. Vita communis, maxima poenitentia…».

Stiamo per salutarci quando, soddisfatto, mi mostra due tatuaggi: «Questi li ho fatti quando ero già monaco!, precisa. Fra poco mi tatuerò un’araba fenice che rinasce dalle ceneri». Lo guardo andar via e ripenso al De Andrè di Smisurata preghiera: «Ricorda Signore questi servi disobbedienti / alle leggi del branco, / non dimenticare il loro volto / che dopo tanto sbandare / è appena giusto che la fortuna li aiuti / come una svista / come un’anomalia / come una distrazione / come un dovere…».

.png)