Editoriale

Non è un Paese di giovani

di Augusta Cabras.

Pochi bambini, pochi giovani e molti anziani. Poche famiglie, paesi che si spopolano e che nel corso dei prossimi trent’anni non ci saranno più. Un quadro a tinte fosche in cui però si scorgono spiragli di speranza per il futuro. Ne abbiamo parlato con l’esperto, Roberto Weber

I numeri non lasciano molto spazio all’interpretazione. L’ultimo report sulle previsioni della popolazione residente e delle famiglie in Italia, pubblicato nel mese di settembre del 2022 dall’Istat, è chiarissimo e conferma la presenza di un potenziale quadro di crisi.

Nel report è scritto: «La popolazione residente è in decrescita: da 59,2 milioni al 1° gennaio 2021 si passerà a 57,9 milioni nel 2030, a 54,2 milioni nel 2050 fino a 47,7 milioni nel 2070.

Il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 e 65 anni e più) passerà da circa tre a due nel 2021 a circa uno a uno nel 2050.

Sul territorio entro 10 anni in quattro Comuni su cinque è atteso un calo di popolazione, in nove su 10 nel caso di Comuni di zone rurali.

In crescita le famiglie, ma con un numero medio di componenti sempre più piccolo. Meno coppie con figli, più coppie senza: entro il 2041 una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su cinque non ne avrà».

Continuando a leggere i dati, emerge che nel 2021 i nati sono 400.249, dato che fa registrare un calo dell’1,1% sull’anno precedente (-4.643). E la denatalità prosegue anche nel 2022. Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le nascite sono circa 6 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Il numero medio di figli per donna, per il complesso delle residenti, risale lievemente a 1,25 rispetto al 2020 (1,24). Negli anni 2008-2010 era a 1,44.

E in Sardegna? La situazione è decisamente critica anche perché si registra il tasso più basso di natalità. Abbiamo raggiunto al telefono Roberto Weber, fondatore e presidente di SWG, che progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società. Con lui abbiamo cercato di capire meglio la situazione. «Intanto la prima sensazione è che la popolazione sarda – spiega Weber – pensa che le cose che accadono in Sardegna siano delle specialità della regione, che siano peculiari. Se mettiamo a confronto i dati della Sardegna con quelli delle altre regioni, ci rendiamo conto che non è esattamente così. Anche rispetto alla pandemia, nell’immaginario collettivo dei sardi c’è la convinzione che abbia toccato in particolar modo l’Isola, ma non è così. Alcuni elementi di fondo però ci sono, a suffragare la tendenza a percepirsi isolati e con specificità. Se pensiamo al nord Italia, alla situazione dei trasporti, alla possibilità di raggiungere le metropoli, alle interconnessioni, vediamo che questo non è certamente un problema, mentre per la Sardegna questo è uno dei principali problemi. Il dato sulla denatalità riguarda tutto l’Occidente e l’Italia in maniera marcatissima. Le ragioni sono molteplici e investono caratteri strutturali, pensiamo a come lo Stato italiano, rispetto anche ad altri Stati Europei interviene e sostiene (o non sostiene) la famiglia. Ma ci sono almeno altri due elementi che, secondo il mio punto di vista, entrano in gioco: la dimensione edonistica, decisamente più presente che in passato, per cui pensare a un figlio significa pensare di effettuare delle grandi rinunce, e l’irrompere del fattore femminile. In molteplici luoghi di lavoro, infatti, c’è una presenza femminile che prima non c’era, pertanto la realizzazione personale delle donne, non passa, come tempo fa, solo per la maternità».

Il dato della denatalità in Sardegna però è un dato oggettivo e non solo percepito. «Certo, come è oggettivo l’isolamento e a seconda della zona in cui si vive, del doppio isolamento. Le faccio un esempio: io vivevo a Trieste e mi spostavo per lavoro tre, quattro volte alla settimana in altre città. Da qualche anno vivo stabilmente a Roma e se metto sulla bilancia le opportunità che offre Roma con quelle che offre Trieste, non c’è paragone! Ovviamente è più ricca Roma. Questo per dire che le persone si spostano dove ci sono più opportunità».

Ma allora come si può interrompere o invertire il circuito per cui ci sono sempre meno servizi perché non ci sono residenti e ci sono sempre meno residenti perché non ci sono i servizi? È indubbio che servano importanti investimenti per l’attivazione dei servizi per l’infanzia, per supportare la conciliazione famiglia/lavoro. «Certamente. Servono investimenti sulla scuola, (e la Sardegna è tra i primi posti per abbandono scolastico), sulla sanità, sulle infrastrutture, sulla cultura».

In questo quadro a tinte fosche, è possibile scorgere spiragli di luce e speranza? «Per il futuro che viene, lasciando stare la congiuntura attuale, anche per una logica di equilibrio ecologico, la Sardegna è molto ben messa. Il solo fatto che c’è una sottolineatura forte rispetto al rapporto con l’ambiente, con la natura, questo è foriero di un potenziale futuro positivo e ci sono buoni segnali. Pensiamo al turismo sostenibile, al turismo diffuso. Io sarei ottimista, in relazione alla Sardegna, lo sarei meno se pensassi alla Lombardia, ad esempio. Perché il percorso di rilettura che dovrebbero fare è più pesante, soprattutto in relazione al loro modo di stare nel territorio. Se loro devono rivedere alcuni stili di vita, che saranno necessari per tutti, fanno molta più fatica. Faccio un altro esempio: mancavo da Palermo da tantissimi anni, e tornandoci mi sono accorto che c’è una ripresa potente dal punto di vista culturale, sempre più diffusa. I cambiamenti ci sono, si tratta di capire se sono sufficienti e se sono sufficientemente accompagnati dallo Stato e da istituti privati. C’è una dinamicità culturale, anche in Sardegna, che i media sono i primi a negare e il ritratto che viene offerto al popolo non è mai adeguato».

Intanto noi teniamo accesa la speranza di futuro.

Welcome to the world

di Maria Franca Campus e Marinella Pistis.

Ritornano con il mondo in tasca. Appaiono così gli studenti di rientro da un’esperienza di studio e di vita all’estero. Hanno trascorso mesi e mesi lontani da casa, catapultati in una cultura altra, ad ascoltare una lingua il più delle volte incomprensibile all’inizio, in una scuola con regole, spazi e programmi molto diversi dalla propria e, sfida ancora più grande, si ritrovano in una nuova famiglia, a mangiare, dormire, conversare con altri genitori, altri fratelli e sorelle, costretti a rispettare i loro ritmi e condividere i loro spazi. Orari, pasti, tempo libero, contesto sociale differenti. Eppure con punti in comune che diventano la porta d’accesso per inserirsi in quella nuova dimensione. A volte l’avvio passa dallo sport, altre volte dalla musica e, altre volte ancora è amore a prima vista, ci si sente subito a casa.

Un’esperienza a 360 gradi che, se portata avanti fino in fondo, fa diventare lo shock iniziale un incontro che cambia la vita. Perché dopo un anno si diventa bilingue o quasi, si capisce e si accetta la cultura del paese accogliente, si sente di avere una seconda famiglia e veri amici in un’altra parte del mondo. È un’opportunità che richiede risorse, capacità di adattamento, curiosità e voglia di mettersi in gioco, pazienza, umiltà, coraggio e impegno. Ciò che si riceve in cambio non è quantificabile, né immediatamente percepibile in pieno, né dagli altri né da se stessi. Ma di certo, a esperienza conclusa ci si sente cambiati, nuovi. A volte quella sensazione altro non è che consapevolezza, conoscenza di se stessi, scoperta delle proprie inclinazioni, dei propri punti di forza e di debolezza. Perché su quel vasto terreno si ha modo di misurarsi, di cadere e rialzarsi, di sperimentare, crescere e diventare cittadini del mondo.

La mobilità studentesca rientra nel più ampio processo di internazionalizzazione della scuola che finalmente è stata inserita nei PTOF (piani triennali dell’offerta formativa) degli istituti come risposta al crescente interesse da parte degli studenti di acquisire e rafforzare le competenze che il contesto globale in cui vivono richiede.

È riconosciuta dal Ministero dell’istruzione italiano che nel 2013 ha emanato le Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale volte a facilitare le scuole nell’organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all’estero, sia gli studenti stranieri ospiti dell’istituto.

Questa forma di mobilità individuale riguarda ragazzi e ragazze che, in Italia, frequentano all’estero il terzo o quarto anno delle scuole superiori di secondo grado.

Desiderosi di attenzione e risposte concrete

di Augusta Cabras.

Quattro testimoni per quattro distinte esperienze presenti e attive nel territorio ogliastrino che si sono rivolti alla Chiesa diocesana, interrogandola

Rita Concu ha 4 figli. Il primogenito è Luca, un ragazzo autistico di 39 anni. Il percorso di vita di Rita e della sua famiglia è stato impegnativo e faticoso. Come genitori per tanti anni hanno dedicato tutte le energie e le risorse per la riabilitazione del loro figlio ottenendo risultati insperati sentendosi realizzati e gratificati come genitori.

«Luca ci ha insegnato il valore assoluto della famiglia – spiega Rita- protagonista nelle scelte e nel progetto di vita della persona con disabilità. Abbiamo deciso di condividere con altre famiglie la nostra esperienza, le competenze e soprattutto la nostra visione di disabilità. Nasce così Ogliastra Informa, associazione di volontariato che opera promuovendo prima solo attività sportive per persone con disabilità intellettive, ma che oggi vanta numerosi percorsi di promozione delle autonomie, laboratori didattici, vita indipendente in una casa dove i ragazzi possono allenarsi alla vita autonoma e al contempo le famiglie possono avere un luogo protetto a cui poter affidare il proprio famigliare in caso di bisogno. Alla Chiesa vorrei chiedere di avere un canale di informazione dove la disabilità è raccontata con le giuste parole, senza pietismo, perché la disabilità può essere davvero risorsa, resilienza e il modo di raccontarla può essere di conforto, speranza e incoraggiamento per chi si trova ad affrontare questo percorso. Avere a disposizione risorse o strumenti, così da metterli a disposizione dei volontari e degli operatori che ogni giorno lavorano su progetti di inclusione sociale e per la vita indipendente di persone con disabilità. Ogni nuova risorsa può creare una nuova opportunità, da cui nasce il vero cambiamento. Avere la possibilità di essere parte attiva in questa rete comunitaria che la Chiesa costruisce e coltiva: più persone appartengono alla rete e più le maglie si stringono, e quando le maglie sono strette nessuno cade».

Anna Lisa Lai è la presidente dell’Associazione Figura Sfondo che nel 2012 ha istituito il Centro Antiviolenza “Mai più Violate”, a Tortolì, con lo scopo di garantire alle donne vittime di violenza uno spazio di accoglienza e ascolto in un ambiente che garantisce anonimato e riservatezza.

«Il Centro ha ormai compiuto dieci anni di attività – ricorda Lai – e nel corso di questi lunghi anni noi operatrici abbiamo promosso e realizzato eventi di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere e assistita e nel campo dei diritti umani: abbiamo incontrato gli studenti e le studentesse degli istituti ogliastrini, abbiamo organizzato una mostra sul diritto all’infanzia, una rappresentazione teatrale, dei convegni, un evento sul femminicidio. Al centro della nostra opera vi è l’ascolto inteso proprio come quella disposizione ad accettare di sentire l’altra con attenzione e partecipazione, lasciando che il racconto trovi spazio dentro di noi e contatti il nostro essere, le nostre emozioni. Le donne vittime di violenza hanno vissuto l’esperienza del non ascolto. A noi operatrici raccontano una storia trascorsa nella solitudine di un contesto che non riconosce quanto stanno vivendo e provando. Proprio per questo il Centro Antiviolenza deve rappresentare per le donne quell’ambiente sicuro in grado di offrire loro stabilità e protezione in una vita confusa e piena di incertezza. Alla Chiesa chiediamo: quanto sei stata capace di ascoltare e riconoscere una donna che ha subito violenza? Quanta disponibilità le hai offerto in termini di accoglienza?».

Gian Pietro Gusai è chirurgo dell’Ospedale di Lanusei il quale afferma: «Noi abbiamo a che fare sempre con la fragilità. Non ci troviamo solo di fronte alla malattia del paziente, ma dobbiamo occuparci di tutto, il suo corpo e la sua anima. Questa fragilità deve essere accolta e tutelata con la nostra comprensione ed empatia. Oggi più di ieri ha sempre maggiore importanza l’empatia, quale aspetto umano dell’operatore sanitario e di tutti coloro che ruotano attorno al paziente e che garantiscono un ambiente ospedaliero idoneo. Parlando dell’Ospedale di Lanusei, ringrazio tutta la popolazione per la vicinanza e per aver capito l’importanza che può avere una struttura ospedaliera, sia come assistenza per chi vive stabilmente nel territorio ma anche per chi è di passaggio. Certo, viviamo in una realtà in cui lo spopolamento è sovrano, e non avere strutture sanitarie non aiuta certamente a far rimanere i giovani. Servono investimenti sulla tecnologia e questo possiamo farlo grazie all’aiuto della popolazione, delle istituzioni pubbliche e anche della Chiesa».

Vittorino Murgia è il presidente della Proloco di Perdasdefogu e responsabile provinciale di tutte le proloco ogliastrine. Nel suo saluto ha ricordato l’importanza del rapporto tra proloco e Chiesa, per il bene collettivo. Si augura e chiede alla Chiesa di proseguire in questo cammino condiviso.

Oltre ai quattro testimoni, significative sono state anche le considerazioni dei ragazzi/e della IV Liceo Classico di Tortolì: «Di te abbiamo conosciuto sin da piccoli l’impegno e l’attenzione, la ricerca più costante del bene per i piccoli, gli ultimi, i bisognosi. Da te però, cara Chiesa, ci siamo allontanati e tu, noi pensiamo, ti sei chiusa in te stessa. Crediamo nell’importanza del dialogo nella storia, come pacifico collante per le differenze inestinguibili e confidiamo che nelle parole stia il potere del cambiamento. Ti chiediamo dunque, quale sia il criterio del perdono che concedi. Conosciamo l’importanza dei Sacramenti che proponi, ma non comprendiamo perché a ricevere quello eucaristico possa essere uno spacciatore e non un divorziato consapevole del proprio errore e a nostro giudizio non colpevole. Non comprendiamo perché la donna non possa accedere a diaconato e al sacerdozio, nonostante spesso la comunità ecclesiastica conti una massiccia componente femminile: a una bambina che osserva affascinata il sacerdote sull’altare e desidera un giorno far lo stesso, perché, cara Chiesa, bisogna dir di no? Vorremmo chiederti di impegnarti di più con noi giovani. Siamo pronti a metterci in discussione, ma anche un poco stanchi di ricevere le accuse di chi non sempre ci comprende. Anche tu abbi il coraggio di cambiare insieme a noi, stacci vicino senza giudicare, sostienici e aiutaci. Noi ti aspettiamo dietro al pallone o al banco di scuola, nei pomeriggi di studio e di sport: organizza diversivi alla solitudine che insieme siamo in grado di contrastare, ma da soli possiamo solo patire».

Suor Lirie: “Con i giovani serve coraggio, serve rischiare”

di Augusta Cabras.

I giovani fanno a meno della Chiesa. Non tutti ovviamente, ma gran parte sì.

Lo vediamo, ne abbiamo consapevolezza. Sono i grandi assenti delle celebrazioni e nei momenti di vita comunitaria, si dileguano appena ricevuto il sacramento della Cresima, o “dell’addio”, come Papa Francesco lo ha definito provocatoriamente parlando proprio ai ragazzi e alle ragazze.

Possiamo trovare a questo esodo varie motivazioni perché questa è l’età della contestazione, del rifiuto del “vecchio”, del già noto, della critica alla tradizione, al “così si è sempre fatto”, in nome di un nuovo che va tutto inventato, costruito, determinato. Ma è anche il tempo, quello della adolescenza e della giovinezza, dei grandi slanci, dell’energia incontenibile, dei nuovi linguaggi, delle grandi domande di senso, quelle che tengono con il fiato sospeso, che affollano mente e cuore, che anelano risposte, che siano, anch’esse di senso.

E in mezzo a tutta questa grandezza e a questa bellezza, a questa sintesi non sempre equilibrata tra carne e spirito, che oscilla e vacilla, vibrante tra il sublime e l’abisso, la Chiesa dov’è? Cosa fa? È capace di sintonizzarsi su quelle frequenze, spesso distorte, incostanti, ferite e fragili? Prova, almeno, a sedersi al fianco, a guardare negli occhi, ad ascoltare la voce, a chiamare per nome, a dire: «Siete importanti», «Abbiamo bisogno di voi», a riconoscere in loro l’azione incessante dello Spirito?

La Chiesa spesso questo non lo fa, per paura o rassegnazione, per mancanza di coraggio e di strumenti; più spesso ci tenta con estrema fatica e poi si arrende, più raramente lo fa e quando succede i risultati sono sorprendenti, straordinari, a tratti commoventi. E allora, se esiste anche una sola esperienza positiva, significa che è possibile, che si può non fare a meno dei giovani perché loro sono più necessari a noi che il contrario, perché da loro possiamo anche imparare, ricevere stimoli nuovi per mettere in discussione stili e modalità che hanno la tentazione di chiudere in cerchie autoreferenziali e blindate, per farci uscire dai nostri sepolcri imbiancati pieni di finte certezze celate da atteggiamenti di superiorità.

Tornano alla mente le parole del Vescovo Antonello che nella Lettera Pastorale “Sul carro con Filippo” dice: «Forse al mondo giovanile non crediamo abbastanza come portatore di visioni profetiche. “I sogni e le visioni” dei giovani sembrano interessare poco alle comunità, anche perché il loro “mondo” viene guardato più in prospettiva – “aspettiamo che diventino adulti!” – che per quello che rappresentano e possono offrire nel presente». E invece noi abbiamo estremamente bisogno del loro sguardo profetico. E se le belle esperienze ci sono, possiamo prendere esempio, farci contagiare, provare a farci stimolare.

Suor Lirie, è un vulcano di energia e di passione. Ha 32 anni, è giovane tra i giovani e tra i bambini che incontra nella sua comunità. Mi racconta della sua origine albanese, del suo passato a Napoli e poi del suo arrivo nella nostra Diocesi, a Villaputzu, in cui risiede da 4 anni. Fa parte della congregazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo. Rimango colpita da queste parole e lo dico apertamente che è estremamente impegnativo e coraggioso adorare quel Sangue, che gronda nell’ora della morte ma che è vita, pura, per la nostra umanità e per tutta l’umanità. Suor Lirie mi travolge con la sua risata fragorosa e contagiosa e dice: «Sì è Sangue versato, sì sì è proprio Lui».

A Villaputzu da tre anni si svolge il Grest (GRuppo ESTivo), un’attività che coinvolge bambini, ragazzi e giovani. «È stato un punto di ripartenza, un tempo di ampio respiro, di incontro, di relazione, di possibilità educativa e formativa. L’oratorio permette di accogliere tutti, senza differenze. Questo è desiderato e gradito dai piccoli e dagli adulti. L’oratorio è il luogo in cui lasciar fuori le paure, e in questo tempo di pandemia sappiamo quanto la paura dell’altro è stata alimentata. Noi invece facciamo l’esperienza in cui l’altro è la persona con cui sto, mi diverto, mi relaziono, costruisco, condivido, prego, quello con cui sto bene. La cosa bella è che i bambini e i ragazzi accolgono la proposta con entusiasmo e vivono tutte le attività con vera partecipazione: dal gioco alla preghiera».

Il Vangelo in questo modo non è solo letto, raccontato e spiegato ma è vissuto, sperimentato. E come risolvere il problema per cui non si aprono gli oratori perché non ci sono educatori? «È vero che possiamo dare solo quello che abbiamo – dice suor Lirie – per cui serve avere una formazione e non improvvisare. Ma dobbiamo essere noi a formare e a farlo nel modo giusto. Certo, non c’è una ricetta che vale per tutti, ma serve attrarre, essere attraenti. Posso raccontare la nostra esperienza: abbiamo proposto ai ragazzi e alle ragazze dell’ultimo anno delle scuole medie e delle superiori di venire con noi. Hanno accolto l’invito in 15. Ci siamo incontrati una volta alla settimana, in modo molto allegro, con musica, canti, balli, letture, riflessioni, momenti di preghiera; abbiamo letto il Vangelo e cercato di comprenderlo in modo nuovo. È importantissimo fare i lavori in gruppo, condividere esperienze, tutto in modo molto dinamico. Ovviamente, all’inizio io ho percepito un certo timore, forse imbarazzo, ma serve rischiare, avere coraggio, mettersi in gioco perché poi i risultati arrivano. E noi gli abbiamo visti i ragazzi e le ragazze sul campo! Abbiamo visto la gioia nei loro sguardi, la soddisfazione nell’essere utili ai più piccoli, nel dare e nel ricevere costantemente. Ecco non dobbiamo avere paura!».

Nel corso della conversazione, suor Lirie rivela che la sua vocazione è nata dentro l’oratorio del suo villaggio, in Albania. «Ho conosciuto le suore nel mio paese e quello che mi ha colpito e mi ha fatto pensare e porre domande è stata la loro presenza costante e significativa. Mi domandavo: «Ma perché queste spendono il tempo con noi?». Vedevo queste suore giovani che venivano da noi sempre, con la pioggia e con il sole, in un paesino sperduto dell’Albania… Mi chiedevo: «Ma chi glielo fa fare?». Quando ho capito che glielo faceva fare l’amore, quell’amore era già dentro di me».

E allora serve amore, attenzione, accoglienza, ascolto, fiducia e coraggio per coltivare le visioni profetiche dei giovani. Ora, nel presente. Senza paura.

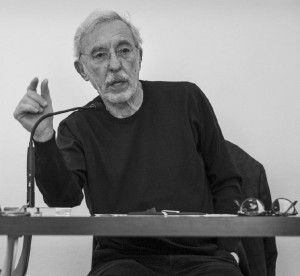

Ernesto Olivero: “Non sono un pacifista, sono un pacificatore”

Alcuni stralci dell’intervista a Ernesto Olivero, fondatore del Sermig – Arsenale della Pace di Torino, intervistato alla Pastorale del turismo dalla giornalista di Avvenire, Marina Corradi, e insignito del Premio “Persona Fraterna” 2022

Ernesto Olivero, lei la carità, prima di tutto, dove l’ha imparata e da chi?

C’è un modo dire: l’occasione rende l’uomo ladro. Noi volevamo essere un gruppo missionario e siamo stati cacciati brutalmente, senza una ragione. Avevamo il diritto di criticare, avevamo la voglia di dire che certe persone erano indegne. Eravamo ragazzini. Io dico una frase che poi ci ha spaventato: amici, un mese di silenzio, Dio ci sta parlando! Un ragazzo mi risponde: ma sei scemo? E io dico: scemo sarai tu! La chiesa è Gesù, non certi cretini che pensano di essere Chiesa. La Chiesa è Gesù. Io non mi metto contro Gesù, io voglio bene a Gesù. Un mese di silenzio. Piangendo. Siamo entrati nel mistero. Dopo un mese questo mistero è diventato desiderio: andare dal card. Pellegrino a portare le nostre ragioni. Noi non sapevamo neanche chi fosse un cardinale. Da lì è iniziata la nostra storia. Abbiamo detto al cardinale che volevamo formare un piccolo gruppo missionario che lavora nella chiesa. Lui ci ha accolto, voluto bene e ci ha dato una possibilità. Lui era amico di Paolo VI. Io gli dissi: vorrei andare dal Papa a dirgliene quattro! E lui dice: scrivi una lettera, me la fai leggere e poi ti dirò. Io scrivo questa lettera con tutto l’amore che ho dentro e gliela porto. Lui dice: la condivido anch’io, magari dal Papa non ti mando, ma da qualcuno vicino sì. Mi manda a Roma dal Segretario, gli parlo con il cuore in mano e lui mi porta dal Papa. Lo incontro, gli dico tutto. Mi abbraccia e mi dice: faccia lei quello che ha detto a me, perché io spero in Torino, terra di santi, per una rivoluzione d’amore. Ecco, il card. Pellegrino e Paolo VI sono stati uomini buoni, onesti, cristiani, che ci hanno aiutato.

Lei era un impiegato nella Banca San Paolo di Torino in tempi il cui il posto fisso era la manna. A un certo punto decide di mollare e di darsi al volontariato. Cosa ha mosso questa scelta così radicale?

Mi ero innamorato del card. Pellegrini. Io lavoravo, ero già sposato, avevo tre figli, ma in quel momento, a un certo punto, mi era sembrato di aver avuto un’illuminazione. Vado a dire al cardinale che avevo deciso di licenziarmi dalla banca. Mi aspettavo che mi abbracciasse, mi dicesse che ero il suo eroe, e lui con severità mi dice: quando Dio lo vorrà, Lui ti darà un segno. Io andai via triste. In banca feci una carriera interessante, ma poi un giorno mi telefonò un amico di Padre Pio che mi disse: se lei crede si può licenziare. Amici, Dio esiste! È qui.

Il cristiano debole vorrebbe tanto poter dire come lei: Dio è qui. Ma anch’io Gesù Cristo non lo vedo. Lei con Gesù Cristo parla come parlerebbe con una delle persone che vede da vicino?

Certamente. Soltanto che bisogna arrivarci con i tempi di Dio, pregando, facendo della propria vita, lentamente un servizio continuo agli altri, e la preghiera deve diventare il mio respiro, il mio tutto. Ci vuole tempo, non bisogna pretendere nulla, bisogna entrare in questa ottica e allora con Gesù ci parli, ti sorregge. Nella nostra storia abbiamo ricevuto delle vigliaccate inenarrabili, ma non le abbiamo mai ricambiate, delle ingiustizie brutte, da parte di uomini che avrebbero dovuto sostenerci, amarci, indicarci la strada buona. Ma non abbiamo mai ricambiato il male con il male, non abbiamo la faccia triste, la faccia piena di rancore. Noi preghiamo anche per queste persone, e siamo pacificati con loro.

Nietzsche diceva: crederei in Gesù Cristo se i cristiani avessero la faccia da salvati. Invece molti cristiani, me compresa, hanno la faccia triste, sopraffatti dalle difficoltà o da una malinconia che non ha una ragione precisa. Concretamente, qual è l’inizio di questa strada?

Bisogna farsi aiutare. Bisogna incontrare persone belle. Se io incontro una persona bella, dico: io voglio essere come lui. Se incontro una persona infingarda, io dico: io non voglio essere così. Noi ogni volta, in fondo, giudichiamo. Decidiamo di stare di lì o di là, ma poi dopo serve farsi aiutare, avere degli amici intorno. Da soli ci si intristisce.

Mi ha colpito quando lei, all’inizio della pandemia, disse che in quel periodo davate accoglienza a centinaia di persone, ma i vostri magazzini si riempivano di nuovo e sempre, come accadeva a Madre Teresa. Nella realtà degli uomini le dispense delle case non si riempiono se non si va al supermercato. Sembra che voi viviate in una modalità “altra”, rispetto alle persone comuni.

Non saprei rispondere. È la gente che viene da noi. Non c’è mai mancato un centesimo eppure non abbiamo mai chiesto soldi. Da sempre noi facciamo il gesto della restituzione. Negli anni Sessanta, quando siamo nati, avevamo deciso di fare sempre due gesti: pregare in modo semplice, non sapevamo fare di meglio, e poi mettere in un piccolo sacchetto tutto quello che potevamo in segno di restituzione.

Restituzione di che cosa?

Questa parte di mondo ha rubato e noi dobbiamo restituire a chi ne ha diritto. Ma l’abbiamo scoperto senza fare un’analisi politica. Ce lo siamo detto tra noi. E poi siamo diventati amici di gente meravigliosa, di uomini santi, di giovani e bambini, ci siamo impastati lentamente. Se pensate che l’Arsenale era un rudere e che per ristrutturarlo c’era bisogno di 400 miliardi, vi renderete conto che non l’abbiamo fatto noi, ma la Provvidenza. Noi ci abbiamo messo solo le nostre mani.

Cosa ha pensato la mattina del 24 febbraio alla notizia dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina?

Io ho subito chiesto di andare da Putin perché so che il Signore mi ispirerà delle parole. Poi mi sono ricordato di Giorgio La Pira. Un giorno lo chiamai, gli dissi che avevamo formato un gruppo e se poteva ricevermi al telefono. Mi disse di andare da lui: rimasi più di tre ore, parlò tantissimo, citò Isaia, profeta di Dio. Isaia disse: l’uomo non deve imparare più l’arte della guerra, non deve più costruire le armi. Io ho abbracciato questa filosofia. Basta armi! Basta guerre!

Io ammiro il pacifismo che esorta al dialogo, che prega, che spera nella diplomazia, ma se io fossi stata una madre con i miei figli davanti ai carri armati, io non credo che sarei stata pacifista.

Ma neanche io sono un pacifista. Io voglio essere un pacificatore, voglio portare giustizia, concretezza, non stare da una parte o dall’altra. Noi siamo pacificatori, abbiamo accolto 150mila persone, donne e uomini violentati, colpiti. Noi accogliamo chiunque desideri cambiare vita. Possiamo fare tantissimo perché tantissimi giovani stanno dando la vita per essere pacificatori.

Ernesto Olivero è nato nel 1940. Nel 1964 ha fondato a Torino il Sermig, Servizio Missionario Giovani, insieme alla moglie Maria e a un gruppo di giovani decisi a sconfiggere la fame con opere di giustizia, a promuovere sviluppo, a vivere la solidarietà verso i più poveri. Negli anni ’80 all’interno del Sermig nasce la Fraternità della Speranza. Ha trasformato l’arsenale militare di Torino in Arsenale della Pace dal 1983.

Alla Pastorale del Turismo della diocesi di Lanusei e di Nuoro gli è stato conferito il Premio “Persona Fraterna” 2022.

Come la Diocesi è intervenuta a sostegno di persone e comunità

di Pier Tomaso Deplano.

Nel presentare come ogni anno a tutti e alla Conferenza Episcopale Italiana il rendiconto delle risorse finanziarie derivanti dall’otto per mille, la Diocesi di Lanusei lo fa come di consueto nel rigoroso rispetto del principio della trasparenza, regola ecclesiale fondamentale oltre che costituzionale.

Il 2021 era atteso come l’anno di ripresa dalla crisi post pandemica, con la quale abbiamo dovuto convivere negli ultimi due anni, ma il protrarsi delle gravi difficoltà economiche ha comportato il proseguimento delle iniziative di sostegno, sia alle persone in difficoltà che alle comunità, ulteriormente aggravata dagli effetti derivanti negli ultimi mesi dal conflitto in Ucraina, che ha determinato un forte rincaro dei prodotti energetici e alimentari, generando nuove e importanti difficoltà economiche. Gli interventi della Caritas diocesana, ad esempio, oltre a quelle che passano direttamente dalla Diocesi o dalla parrocchie, sono stati significativi e hanno messo in evidenza una sempre più crescente difficoltà di tanti nel far fronte al pagamento di bollette e all’acquisto di generi alimentari. Importante sottolineare il compito della delle Sedi Caritas di Lanusei e di Tortolì, quest’ultima con la Mensa quotidiana.

L’impegno diocesano per la comunità è sempre costante, con l’obiettivo di distribuire le risorse dell’8xmille nel territorio, cercando di cogliere le reali esigenze locali, sempre in sintonia con gli obiettivi pastorali preposti.

Il bilancio generale della Diocesi è diviso in varie voci che specificano l’origine delle entrate, comprese quelle derivanti da finanziamenti regionali o delle Amministrazioni locali, permettendo l’esecuzione di specifici progetti cofinanziati; ad esse si aggiungono quelle derivanti da contributi straordinari provenienti dalla Conferenza Episcopale Italiana con precisi vincoli di utilizzazione, oltre a quelle derivanti dai fondi delle parrocchie.

Le iniziative intraprese sono sempre orientate alle esigenze della nostra comunità e dando uno sguardo al futuro; con questo intento sono stati realizzati e sono in corso di ultimazione numerosi interventi di rilevanza strategica nei campi dell’educazione, della formazione dei giovani e della famiglia; si citano quest’anno tra i più rilevanti la realizzazione di un oratorio interparrocchiale, dopo quello di Lanusei, a Tortoli (con un rilevante contributo della Regione); l’ultimazione dell’Auditorium Fraternità con aule per diverse attività e quella dei locali per l’accoglienza dei senza dimora, sempre a Tortoli; la conclusione a Girasole della nuova canonica, più salone e aule; il recupero dell’ex episcopio di Tortoli, l’ampliamento e ristrutturazione della colonia di Bau Mela a Villagrande Strisaili; la ristrutturazione dell’Aula Magna e del Museo a Lanusei, senza dimenticare i numerosi interventi di manutenzione nelle singole parrocchie.

Come consuetudine, tutte le azioni sopraindicate sono state svolte garantendo il coinvolgimento prioritario di chi opera nel territorio, affinché le ricadute contribuiscano a assicurare un minimo di sollievo all’economia locale, sostenendo il lavoro di imprese e professionisti.

Nel bilancio sono anche elencate le voci di spesa relative al buon funzionamento delle istituzioni diocesane (parrocchie, istituti di vita consacrata, edifici di culto, museo, archivio e biblioteca, mezzi di comunicazione) oltre a quelle relative alle attività di carattere prettamente religioso (come la formazione dei presbiteri, dei diaconi e degli operatori pastorali) e di valenza culturale e sociale (come la Pastorale del turismo).

.png)